EDITO

Semence

Ne sommes-nous pas assourdis par le vacarme actuel ? Échos de guerres et de massacres, menaces de bouleversement climatique, égarements porteurs d’angoisse et de violence. Certains se réfugient dans des idéologies apparemment sécurisantes, mais destructrices. Dans ce tohu-bohu, on a besoin de veilleurs, on a besoin de sentinelles. Alors, il est bon d’entendre proclamer, avec « Laudate Deum », qu’il nous faut protéger l’habitabilité de notre demeure terrestre ou encore entendre une voix qui appelle à la paix et à l’hospitalité face à la Méditerranée.

Cependant, cette recension nous permet de découvrir qu’il ne faut pas s’arrêter à l’immédiat. Non seulement en Christ ressuscité, nous pouvons regarder vers le futur dans l’espérance, mais nous pouvons également percevoir un avenir qui se construit dans un temps long. Ainsi, nous découvrons ici comment la communauté de Taizé a grandi depuis la fin de la dernière guerre à partir de la vision de frère Roger. Répondant aux aspirations spirituelles en terme de contemplation et de fraternisation, Taizé est devenu, en quelques décennies, « un village monde ». Pendant la même période, le « groupe des Dombes » a grandi et prospéré sur un autre registre, celui de la recherche œcuménique. La vision œcuménique elle-même se répand.

Si le goût et le sens de l’Évangile traversent le temps, en connaissant un renouvellement à travers réveils et réformes, il s’est aussi épuisé dans de pesantes institutions hiérarchiques. La sève a néanmoins pu se manifester au concile Vatican II et aujourd’hui, après un accès de rigidité, le mouvement reprend en profondeur à travers le synode suscité par le pape François. On sait l’écart croissant entre des mentalités en changement et des Églises routinières. Cependant Témoins a pu rendre compte du mouvement d’innovation qui s’est développé dans les récentes décennies en particulier dans la forme d’une Église émergente. Aujourd’hui, on aperçoit dans ce synode de l’Église catholique la manière dont elle pourrait se transformer à travers une culture de dialogue. Et puis, comme on le sait, il y a des visions pionnières, parfois plus ou moins rejetées dans l’immédiat. Ce fut le cas durant la vie de Pierre Teilhard de Chardin. Dans un temps long, elle est devenue un éclairage reconnu et indispensable.

Il y a donc des semences qui croissent avec le temps. Nous pouvons écouter ici la parole de Jésus dans l’Évangile de Marc : « Il en est du Royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ; qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe sans qu’il sache comment. La terre produit d’elle-même l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi… » (Marc 4.28-29). Avec nous et en nous, L’Esprit est à l’œuvre. Ensemble, nous sommes appelés à discerner « les signes des temps ».

La rédaction

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Panorama de presse – Hiver 2024

__________________

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Taizé, village du monde

« Taizé, village monde », c’est le titre d’un film documentaire récent sorti...

Le Groupe des Dombes publie un nouvel ouvrage aux éditions du Cerf

« De toutes les nations… ». Pour la catholicité des Églises ». Or le Groupe...

Rencontre entre deux hommes d’église en commune ouverture

Samuel Amedro et Jean-Paul Vesco Suscité par l’éditrice des éditions Labor et...

Une nouvelle étape du synode de l’Église catholique

« Synode… une révolution en marche… lente ? ». Lorsque nous cherchons à nous...

Le synode vu par Christoph Theobald

L’avancée d’une culture du dialogue Christoph Theobald, théologien jésuite, a...

Un point de vue de la sociologue Danièle Hervieu-Léger

« François, l’utopie d’une Église universelle au risque d’un schisme ». Dans...

Rubriques

__________________

EDITO

Appelés à voir en avant

Dans ce monde en plein bouleversement, nous sommes saisis par les cris des victimes d’une fureur guerrière, inquiets face à l’ampleur des dégâts que l’humanité a provoqué dans les équilibres naturels, déconcertés par un manque croissant de repères. En d’autres temps, bien d’autre maux ont affligé l’humanité. Et c‘est pourquoi les visions d’espérance qui sont apparues alors, continuent à nous éclairer aujourd’hui.

Ainsi le message biblique s’adresse à nous aujourd’hui avec une particulière pertinence. Nous sommes appelés à prendre conscience du rapport entre nos actes et leurs effets et à écouter l’inspiration divine pour changer nos comportements et entrer dans une dynamique d’espérance. Appelés à regarder autrement, à regarder en avant.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

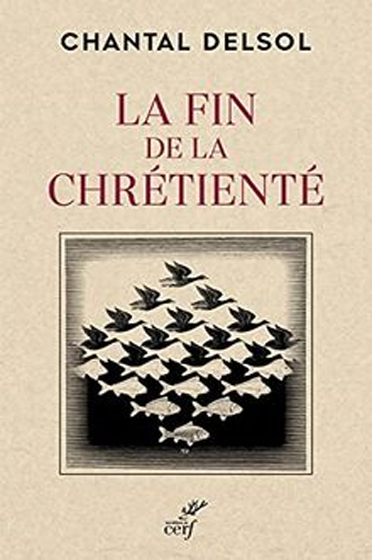

La fin de la chrétienté

Selon Chantal Delsol

Selon Chantal Delsol

Lorsque nous nous interrogeons sur la place du christianisme à notre époque dans les pays occidentaux, notre réflexion s’opère en termes historiques, nous envisageons la situation actuelle en terme de post-chrétienté. La société n’est plus comme autrefois encadrée par la religion chrétienne en terme d’institutions et de doctrines. Effectivement, les sociologues envisagent notre époque en terme de post-chrétienté. Et de nombreux théologiens en tirent les conséquences et esquissent un nouvel horizon (1). Philosophe et écrivaine, universitaire, Chantal Delsol vient d’écrire un livre : « La fin de la Chrétienté » (2).

Mais à partir de quand et dans quelles conditions, la chrétienté a-t-elle commencé ? Et quelles en ont été les caractéristiques ? De fait, la chrétienté est une civilisation qui a pris naissance lors de l’adoption de la religion chrétienne par l’empire romain au quatrième siècle. La religion chrétienne devient une religion d’état. Dans la chrétienté, la religion chrétienne se diffuse dans les sociétés et les imprègne dans un ordre hiérarchique où pouvoir religieux et pouvoir politique s’adossent. Pendant des siècles, la chrétienté va être une réalité souveraine. Cependant, au cours des derniers siècles, et tout particulièrement à partir du XVIIIe, l’hégémonie religieuse est remise en cause et, particulièrement, la tutelle de l’Eglise catholique. Celle-ci était la forme la plus aboutie de la structuration qui s’est imposée dans la chrétienté.

L’œuvre de Jürgen Moltmann : Une ressource et une inspiration pour la pensée théologique africaine

« L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone », par Rodolphe Gozegba- de-Bombèmbè

« L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone », par Rodolphe Gozegba- de-Bombèmbè

En décembre 2021, vient de paraître aux Editions l’Harmattan, un livre intitulé : « L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone » (1). C’est la publication de la thèse soutenue il y a un an, le 10 décembre 2020, à l’Institut Protestant de théologie, par Rodolphe Gozegba-de-Bombèmbè (2).

A plusieurs reprises et notamment sur ce site, Rodolphe Gozegba s’est exprimé sur son parcours, comment, dans les troubles traversés par son pays, la Centre-Afrique, il a trouvé une espérance, porteuse de soutien et de réconfort, dans la découverte de l’œuvre de Moltmann et comment il est donc venu en France pour étudier son œuvre (3).

Saint-Merry hors-les-murs

De commencements en recommencements.

De commencements en recommencements.

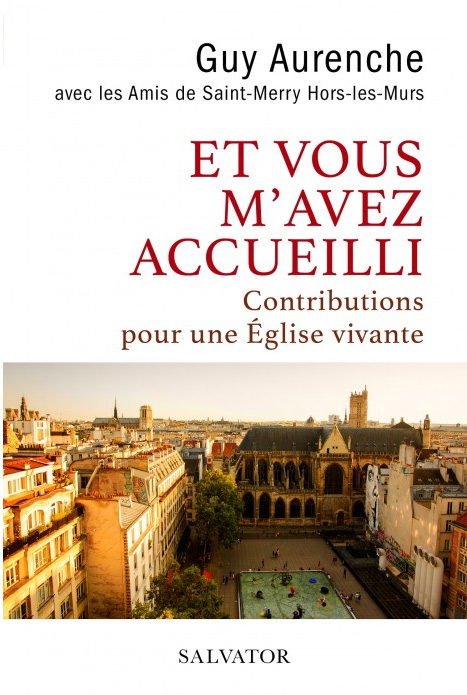

Il y avait, au centre de Paris, une église accueillante et innovante. Le centre pastoral Saint-Merry y a été dissous par une décision arbitraire et autoritaire de l’archevêque de Paris, le 1er mars 2021. Dans sa légitimité morale et spirituelle, la communauté de Saint-Merry a résisté et se manifeste aujourd’hui en terme de Saint-Merry hors-les-murs. Guy Aurenche, une personnalité représentative (1), publie aujourd’hui, à ce sujet, un livre intitulé : « Et vous m’avez accueilli. Contributions à une Eglise vivante » (2). Ce livre est un ouvrage collectif qui rend compte de l’expérience du Centre Pastoral Saint-Merry en présentant ses différents aspects éclairés par des commentaires de théologiens et d’acteurs. Chaque chapitre est ouvert par des citations extraites de centaines de témoignages reçus en soutien de Saint-Merry.

Lorsque l’étude des organisations vient éclairer le déclin du catholicisme paroissial en France

La revue Etudes, d’inspiration jésuite, vient de publier un article de Benoit Pigé : « Repenser la gouvernance des paroisses ». (1). L’auteur aborde cette question à partir de sa compétence dans le domaine de la gestion des organisations. C’est un point de vue complémentaire par rapport à l’approche sociologique particulièrement éloquente en ce domaine. Il y a déjà vingt ans, dans un livre magistral : « Le pèlerin et le converti , la sociologue Danièle Hervieu-Léger annonçait la fin de la « civilisation paroissiale » et en analysait les ressorts. L’individualisation croissante venait battre en brèche une organisation impériale. C’était l’affirmation de « l’autonomie croyante » (2). Aujourd’hui, la crise de l’institution catholique est avérée et se traduit par le recul marquant de l’affiliation (3). Dans cette conjoncture, Benoit Pigé interpelle l’institution catholique à travers un article inspirée de l’étude des organisations.

La revue Etudes, d’inspiration jésuite, vient de publier un article de Benoit Pigé : « Repenser la gouvernance des paroisses ». (1). L’auteur aborde cette question à partir de sa compétence dans le domaine de la gestion des organisations. C’est un point de vue complémentaire par rapport à l’approche sociologique particulièrement éloquente en ce domaine. Il y a déjà vingt ans, dans un livre magistral : « Le pèlerin et le converti , la sociologue Danièle Hervieu-Léger annonçait la fin de la « civilisation paroissiale » et en analysait les ressorts. L’individualisation croissante venait battre en brèche une organisation impériale. C’était l’affirmation de « l’autonomie croyante » (2). Aujourd’hui, la crise de l’institution catholique est avérée et se traduit par le recul marquant de l’affiliation (3). Dans cette conjoncture, Benoit Pigé interpelle l’institution catholique à travers un article inspirée de l’étude des organisations.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

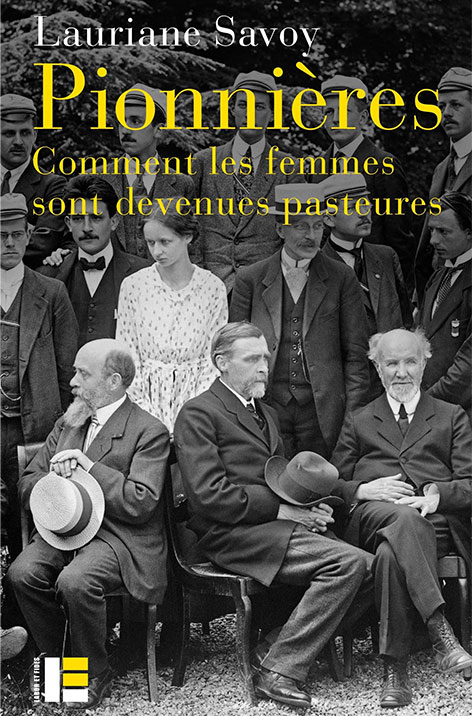

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

L’Afrique face au réchauffement climatique : Bossongo

Un village centrafricain de la grande forêt équatoriale face au réchauffement. Témoignage de Rodolph Gozegba

Je m’appelle Rodolphe Gozegba de Bombémbé et suis originaire de la République Centrafricaine. J’ai été élevé à Bangui mais ai eu la chance de passer toutes mes vacances scolaires dans le village natal de ma mère qui se situe à 45 kilomètres au sud de la capitale dans ce que nous appelons communément la grande forêt (jungle ou forêt vierge pour les Européens).

Ce village porte le nom de Bossongo et me tient particulièrement à cœur.

Mon activité professionnelle m’a longtemps tenu éloigné de mon pays. J’y retournais bien de temps en temps mais la période réduite de mon séjour me cantonnait à la capitale où résidait la majorité de ma famille. Bossongo restait cependant dans mon cœur et parfois se rappelait à moi par des images de verdure, de sérénité, de grande forêt dense regorgeant de richesses de toutes sortes, de joyeux gazouillis d’oiseaux de toutes espèces, d’une végétation luxuriante de fleurs et de plantes de toutes hauteurs. Les habitants m’apparaissaient souriants et pleins de joie de vivre. Je me souvenais aussi de mes camarades exubérants, des fêtes sans fin des samedis soirs où tous les habitants dansaient gaiement au son des tam-tam et tambourins ainsi que des longues veillées animées par les anciens du village qui racontaient des contes qu’eux même avaient appris de leurs ancêtres à des enfants et des adultes captivés par leurs récits.

Éveiller l’aurore !

Guy Aurenche a relu le livre du rabbin Haïm Korsia, Réinventer les aurores. Il en tire une leçon pour notre pays.

Quoi de plus fascinant que l’aurore ? Comme l’horizon, je ne peux jamais la posséder. L’aurore est mouvement, marche dans l’obscurité vers la lumière. Dès que je veux saisir l’un de ses éclats, elle est déjà devenue autre. De même l’horizon se dérobe devant notre désir. Il suggère la confiance comme ce que vécut le peuple hébreu sortant d’Égypte et marchant longuement « vers le pays que « Je » vous donnerai ». C’est bien ce « Je » qui entraîne, malgré la nuit. Ce n’est pas moi qui fixe le point d’arrivée … même si je le fais souvent pour me rassurer. Nous voici invités à faire de notre vie un mouvement vers… l’aurore, vers « Celui qui est Présent dans la nuit » de Noël.

Ecologie en Centre-Afrique

Interview de Rodolphe GOZEGBA

- Rodolphe, peux-tu nous rappeler le parcours qui t’a conduit à préparer un doctorat de théologie à travers une thèse sur la réception de la théologie de Jürgen Moltmann dans l’espace francophone?

Comme vous le savez, je suis Centrafricain. Durant les années 2012 à 2018, mon pays a connu une guerre civile qui a entrainé d’énormes souffrances parmi la population et beaucoup de pertes humaines; 14 groupes armés rebelles à prédominance musulmane avaient formé une coalition nommée Séléka. Le 24 mars 2013, ils ont lancé un violent coup d’État qui a renversé le président François Bozizé. Des arrestations politiques, des tortures et des disparitions inquiétantes sont devenues fréquentes et systématiques. Durant cette période, j’ai vu des actes ignobles à Bangui. J’ai vu des gens abattus à bout portant et mutilés par des coups de machette. Des églises et des mosquées ont été incendiées, des membres de différentes confessions religieuses ont été torturés et brûlés vifs sur les places publiques.

J’avais alors 27 ans et étais étudiant à la faculté de théologie évangélique de Bangui. J’étais au désespoir devant les évènements qui se déroulaient parfois sous mes yeux. Je ne voyais pas d’issue et souffrais de la souffrance de la population. Tout optimisme m’avait quitté.

Je me plongeais dans les livres pour trouver des réponses à mes questions. Je lisais Les Évangiles et surtout les Lettres de l’apôtre Paul, qui parlent de consolation, qui encouragent les chrétiens à résister, à tenir bon dans les moments difficiles, dans les épreuves, rappelant que ces dernières rendent notre foi plus forte.

L’intelligence collective

Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste

Un processus en développement

Avec le changement des modes de communication suscités par le développement d’internet, nous entrons dans une mutation de la société et de l’économie. Les conséquences se manifestent dans tous les domaines. Ainsi, à travers internet, les intelligences humaines sont en situation de pouvoir converger. Au début de ce nouveau siècle, dans son livre : « World philosophie » (1), Pierre Lévy voit là le départ d’une intelligence collective. Quelques années plus tard, en 2004, aux Etats-Unis, paraît un livre de James Surowieki : « The wisdom of crowds » (2), traduit par la suite sous le titre : «La sagesse des foules » (3). Si les foules peuvent s’égarer, il y a aussi une avancée possible dans une prise en compte avisée du collectif. Bien gérée, une expression d’avis multiples peut se révéler beaucoup plus pertinente dans l’observation et la prévision que des expertises isolées. Un groupe d’individus multiples, variés est en mesure de prendre de meilleures décisions et de faire de meilleures prédictions que des individus isolés et même des experts. Certaines conditions doivent être réunies comme la diversité des participants, l’indépendance dans leur expression et un mode efficient d’agrégation des opinions.

La recherche sur l’intelligence collective se poursuit, notamment au MIT (Massachusetts Institute of technology) et elle a mis en évidence des résultats spectaculaires. Dans un livre récent, Emile Servan-Schreiber nous montre « la nouvelle puissance de nos intelligences » en terme marqué : « Supercollectif » (4). Il y a bien « Une force de l’intelligence collective » (5). Et nous en découvrons aujourd’hui toute l’originalité.

Ainsi, « l’intelligence d’un groupe n’est pas d’abord déterminé par le degré d’intelligence de ses membres, mais par la sensibilité aux autres (communication non verbale) et par l’équité du temps de parole qui tient un rôle capital. Les femmes enregistrent dans ce domaine, un score supérieur aux hommes. C’est dans les groupes où le nombre de femmes est le plus représenté que les scores sont les meilleurs » (6). Il y a là une leçon plus générale puisqu’elle met en valeur l’importance de la qualité des relations.

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

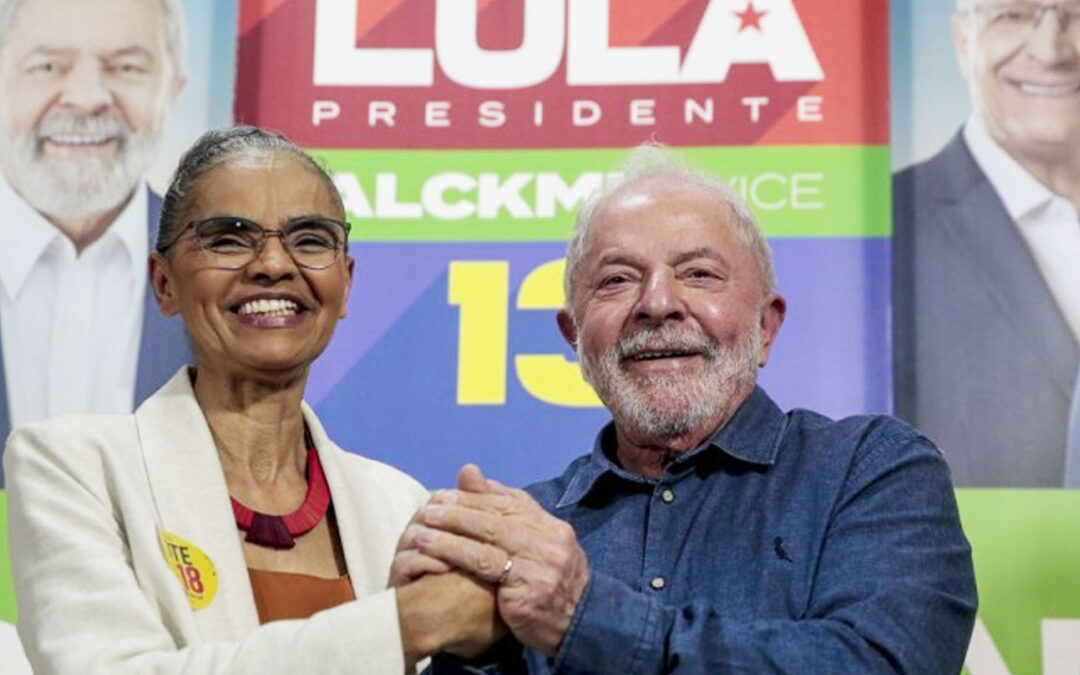

Marina Silva : Une figure évangélique, ministre de l’environnement au Brésil

Marina Silva a grandi dans une famille pauvre et nombreuse au sein d’une communauté de récoltants de caoutchouc en Amazonie. Elle parvient à faire des études et elle devient enseignante. Femme politique, elle sera candidate aux élections présidentielles du Brésil en...

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Sauver la beauté du monde

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

Un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud

« Sauver la bonté du monde » (1), c’est le titre d’un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud. Nous savons aujourd’hui combien la nature et l’humanité sont conjointement menacées par les désordres engendrés par les excès humains. Le milieu urbain s’est éloigné de la nature. Les équilibres naturels sont déréglés. La pollution défigure les paysages. Allons-nous perdre de vue la beauté de la nature ? Nous les humains, nous participons au monde vivant. Si nous nous reconnaissons dans le mouvement de la création, nous percevons l’harmonie du monde, nous sommes mus et transportés par sa beauté. Alors, oui, si quelque part, cette beauté là est menacée, notre premier devoir, c’est de proclamer combien elle nous est précieuse, indispensable. Ensuite nous pourrons la défendre. C’est dans cet esprit que nous entendons l’appel de Jean-Claude Guillebaud : Sauver la beauté du monde.

Certes, pour sauver la planète du désastre, conjurer la fin du monde, « une énorme machinerie diplomatique et scientifique est au travail » (p 15). Et, on le sait, il est nécessaire d’accélérer le mouvement. Une grande mobilisation est en train de se mettre en route. Cependant, si la peur vient nous avertir, elle n’est pas à même de nous entrainer positivement. Alors, Jean-Claude Guillebaud est à même de nous le rappeler : « Si l’on veut mobiliser les terriens, il faut partir de l’émerveillement. Serait-ce naïf ? Bien sur que non. C’est un Eveil » (p 17). L’émerveillement, ce n’est pas un concept. C’est une expérience. L’auteur sait nous en parler dans un mouvement d’enthousiasme. « Chaque émerveillement me remet debout sur mes jambes, heureux d’être vivant. La beauté fait lever en nous tous une exaltation ravie qui ressemble au bonheur. Et, qu’on ne s’y trompe pas. Beaucoup de savants, parmi les plus grands, ont parlé de ces moments radieux. Oui d’abord s’émerveiller. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il fait tabler si l’on veut sauver la beauté du monde… » (p 18-19).

Une association au service de la petite enfance au Togo

Dans une banlieue de la région parisienne est née, en 2012, l’association « Da m’a dit ». Son objectif est de partager avec l’Afrique les bienfaits de la médecine préventive au service de la mère et du petit enfant en ouvrant au Togo l’équivalent d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), cette belle institution qui, en France, a vu le jour en 1947.

Dans une banlieue de la région parisienne est née, en 2012, l’association « Da m’a dit ». Son objectif est de partager avec l’Afrique les bienfaits de la médecine préventive au service de la mère et du petit enfant en ouvrant au Togo l’équivalent d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), cette belle institution qui, en France, a vu le jour en 1947.

Pourquoi et comment est née « Da m’a dit » ? Françoise répond à nos questions

1- Tu as participé à la création de « Da m’a dit » en 2012. Dans quel contexte l’association est-elle née ?

Da m’a dit est née sous l’impulsion d’Emilie Jiminiga, une amie que rien, au départ, ne destinait à venir vivre en France. D’origine togolaise elle a fait ses études secondaires au Sénégal et, son bac en poche, a obtenu un poste dans une école maternelle protestante à Dakar. Quand la directrice a vu son « feeling » avec les petits elle lui a proposé de passer le diplôme d’Educatrice de jeunes enfants (EJE) et, grâce à une bourse de l’église protestante, elle a pu venir étudier à Strasbourg. Mais, son diplôme acquis, le mariage l’a retenue en France où, plus tard, elle a été engagée comme EJE dans un centre de PMI en Essonne. Là, Emilie a vu combien la prévention médicale et sanitaire serait bénéfique pour son pays et la conviction de rendre à l’Afrique ce qu’elle avait reçu de Dieu, cette chance d’avoir pu se former en France, s’est alors imposée à elle. Elle avait été bénie par Dieu et voulait, en retour, devenir une source de bénédiction pour d’autres, un canal au service de plus d’humanité. C’est ainsi que pendant 10 ans, elle porté et partagé avec ses collègues, ses amis, sa famille, son église, le rêve d’ouvrir un jour, à sa retraite, un centre de PMI au Togo, son pays.

Poser un regard sur son vécu dans la relation à Dieu

Une expérience singulière

Une expérience singulière

Une interview de Valérie Bitz, formatrice en sciences humaines,

Valérie, tu viens de réaliser un cycle de rencontres autour du thème : « Relation à Dieu et croissance en tant que personne ».

A qui était-ce adressé ?

Dans mon travail de formatrice, et d’accompagnatrice de vie, je rencontre différentes personnes ayant soif de développement personnel, ou de plus d’unité en elle, et parmi elles, des chrétiens qui cherchent l’articulation entre leur référentiel chrétien et leur croissance en tant que personne. Ce parcours s’adressait donc à des chrétiens, pour dynamiser encore plus leur relation à Dieu et qu’elle porte des fruits ! Son originalité est de ne pas aborder à partir de questions de foi, de théologie, (il y a tellement de possibilités en ce sens) mais à partir de l’expérience des personnes !

Une nouvelle forme de témoignage évangélique

L’Escale. Un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel.

L’Escale. Un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel.

Christian Tanon, après avoir été pasteur en paroisse, au moment de la retraite, s’est engagé dans une nouvelle mission : assurer une présence évangélique en pleine ville dans une forme nouvelle. Aujourd’hui, il anime à Paris un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel : l’Escale. Christian répond ici à quelques questions en rapport avec son parcours.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Rubriques

__________________

La fin de la chrétienté

Selon Chantal Delsol

Selon Chantal Delsol

Lorsque nous nous interrogeons sur la place du christianisme à notre époque dans les pays occidentaux, notre réflexion s’opère en termes historiques, nous envisageons la situation actuelle en terme de post-chrétienté. La société n’est plus comme autrefois encadrée par la religion chrétienne en terme d’institutions et de doctrines. Effectivement, les sociologues envisagent notre époque en terme de post-chrétienté. Et de nombreux théologiens en tirent les conséquences et esquissent un nouvel horizon (1). Philosophe et écrivaine, universitaire, Chantal Delsol vient d’écrire un livre : « La fin de la Chrétienté » (2).

Mais à partir de quand et dans quelles conditions, la chrétienté a-t-elle commencé ? Et quelles en ont été les caractéristiques ? De fait, la chrétienté est une civilisation qui a pris naissance lors de l’adoption de la religion chrétienne par l’empire romain au quatrième siècle. La religion chrétienne devient une religion d’état. Dans la chrétienté, la religion chrétienne se diffuse dans les sociétés et les imprègne dans un ordre hiérarchique où pouvoir religieux et pouvoir politique s’adossent. Pendant des siècles, la chrétienté va être une réalité souveraine. Cependant, au cours des derniers siècles, et tout particulièrement à partir du XVIIIe, l’hégémonie religieuse est remise en cause et, particulièrement, la tutelle de l’Eglise catholique. Celle-ci était la forme la plus aboutie de la structuration qui s’est imposée dans la chrétienté.

L’œuvre de Jürgen Moltmann : Une ressource et une inspiration pour la pensée théologique africaine

« L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone », par Rodolphe Gozegba- de-Bombèmbè

« L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone », par Rodolphe Gozegba- de-Bombèmbè

En décembre 2021, vient de paraître aux Editions l’Harmattan, un livre intitulé : « L’espérance et le Dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jürgen Moltmann dans la théologie francophone » (1). C’est la publication de la thèse soutenue il y a un an, le 10 décembre 2020, à l’Institut Protestant de théologie, par Rodolphe Gozegba-de-Bombèmbè (2).

A plusieurs reprises et notamment sur ce site, Rodolphe Gozegba s’est exprimé sur son parcours, comment, dans les troubles traversés par son pays, la Centre-Afrique, il a trouvé une espérance, porteuse de soutien et de réconfort, dans la découverte de l’œuvre de Moltmann et comment il est donc venu en France pour étudier son œuvre (3).

Saint-Merry hors-les-murs

De commencements en recommencements.

De commencements en recommencements.

Il y avait, au centre de Paris, une église accueillante et innovante. Le centre pastoral Saint-Merry y a été dissous par une décision arbitraire et autoritaire de l’archevêque de Paris, le 1er mars 2021. Dans sa légitimité morale et spirituelle, la communauté de Saint-Merry a résisté et se manifeste aujourd’hui en terme de Saint-Merry hors-les-murs. Guy Aurenche, une personnalité représentative (1), publie aujourd’hui, à ce sujet, un livre intitulé : « Et vous m’avez accueilli. Contributions à une Eglise vivante » (2). Ce livre est un ouvrage collectif qui rend compte de l’expérience du Centre Pastoral Saint-Merry en présentant ses différents aspects éclairés par des commentaires de théologiens et d’acteurs. Chaque chapitre est ouvert par des citations extraites de centaines de témoignages reçus en soutien de Saint-Merry.

Lorsque l’étude des organisations vient éclairer le déclin du catholicisme paroissial en France

La revue Etudes, d’inspiration jésuite, vient de publier un article de Benoit Pigé : « Repenser la gouvernance des paroisses ». (1). L’auteur aborde cette question à partir de sa compétence dans le domaine de la gestion des organisations. C’est un point de vue complémentaire par rapport à l’approche sociologique particulièrement éloquente en ce domaine. Il y a déjà vingt ans, dans un livre magistral : « Le pèlerin et le converti , la sociologue Danièle Hervieu-Léger annonçait la fin de la « civilisation paroissiale » et en analysait les ressorts. L’individualisation croissante venait battre en brèche une organisation impériale. C’était l’affirmation de « l’autonomie croyante » (2). Aujourd’hui, la crise de l’institution catholique est avérée et se traduit par le recul marquant de l’affiliation (3). Dans cette conjoncture, Benoit Pigé interpelle l’institution catholique à travers un article inspirée de l’étude des organisations.

La revue Etudes, d’inspiration jésuite, vient de publier un article de Benoit Pigé : « Repenser la gouvernance des paroisses ». (1). L’auteur aborde cette question à partir de sa compétence dans le domaine de la gestion des organisations. C’est un point de vue complémentaire par rapport à l’approche sociologique particulièrement éloquente en ce domaine. Il y a déjà vingt ans, dans un livre magistral : « Le pèlerin et le converti , la sociologue Danièle Hervieu-Léger annonçait la fin de la « civilisation paroissiale » et en analysait les ressorts. L’individualisation croissante venait battre en brèche une organisation impériale. C’était l’affirmation de « l’autonomie croyante » (2). Aujourd’hui, la crise de l’institution catholique est avérée et se traduit par le recul marquant de l’affiliation (3). Dans cette conjoncture, Benoit Pigé interpelle l’institution catholique à travers un article inspirée de l’étude des organisations.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

L’Afrique face au réchauffement climatique : Bossongo

Un village centrafricain de la grande forêt équatoriale face au réchauffement. Témoignage de Rodolph Gozegba

Je m’appelle Rodolphe Gozegba de Bombémbé et suis originaire de la République Centrafricaine. J’ai été élevé à Bangui mais ai eu la chance de passer toutes mes vacances scolaires dans le village natal de ma mère qui se situe à 45 kilomètres au sud de la capitale dans ce que nous appelons communément la grande forêt (jungle ou forêt vierge pour les Européens).

Ce village porte le nom de Bossongo et me tient particulièrement à cœur.

Mon activité professionnelle m’a longtemps tenu éloigné de mon pays. J’y retournais bien de temps en temps mais la période réduite de mon séjour me cantonnait à la capitale où résidait la majorité de ma famille. Bossongo restait cependant dans mon cœur et parfois se rappelait à moi par des images de verdure, de sérénité, de grande forêt dense regorgeant de richesses de toutes sortes, de joyeux gazouillis d’oiseaux de toutes espèces, d’une végétation luxuriante de fleurs et de plantes de toutes hauteurs. Les habitants m’apparaissaient souriants et pleins de joie de vivre. Je me souvenais aussi de mes camarades exubérants, des fêtes sans fin des samedis soirs où tous les habitants dansaient gaiement au son des tam-tam et tambourins ainsi que des longues veillées animées par les anciens du village qui racontaient des contes qu’eux même avaient appris de leurs ancêtres à des enfants et des adultes captivés par leurs récits.

Éveiller l’aurore !

Guy Aurenche a relu le livre du rabbin Haïm Korsia, Réinventer les aurores. Il en tire une leçon pour notre pays.

Quoi de plus fascinant que l’aurore ? Comme l’horizon, je ne peux jamais la posséder. L’aurore est mouvement, marche dans l’obscurité vers la lumière. Dès que je veux saisir l’un de ses éclats, elle est déjà devenue autre. De même l’horizon se dérobe devant notre désir. Il suggère la confiance comme ce que vécut le peuple hébreu sortant d’Égypte et marchant longuement « vers le pays que « Je » vous donnerai ». C’est bien ce « Je » qui entraîne, malgré la nuit. Ce n’est pas moi qui fixe le point d’arrivée … même si je le fais souvent pour me rassurer. Nous voici invités à faire de notre vie un mouvement vers… l’aurore, vers « Celui qui est Présent dans la nuit » de Noël.

Ecologie en Centre-Afrique

Interview de Rodolphe GOZEGBA

- Rodolphe, peux-tu nous rappeler le parcours qui t’a conduit à préparer un doctorat de théologie à travers une thèse sur la réception de la théologie de Jürgen Moltmann dans l’espace francophone?

Comme vous le savez, je suis Centrafricain. Durant les années 2012 à 2018, mon pays a connu une guerre civile qui a entrainé d’énormes souffrances parmi la population et beaucoup de pertes humaines; 14 groupes armés rebelles à prédominance musulmane avaient formé une coalition nommée Séléka. Le 24 mars 2013, ils ont lancé un violent coup d’État qui a renversé le président François Bozizé. Des arrestations politiques, des tortures et des disparitions inquiétantes sont devenues fréquentes et systématiques. Durant cette période, j’ai vu des actes ignobles à Bangui. J’ai vu des gens abattus à bout portant et mutilés par des coups de machette. Des églises et des mosquées ont été incendiées, des membres de différentes confessions religieuses ont été torturés et brûlés vifs sur les places publiques.

J’avais alors 27 ans et étais étudiant à la faculté de théologie évangélique de Bangui. J’étais au désespoir devant les évènements qui se déroulaient parfois sous mes yeux. Je ne voyais pas d’issue et souffrais de la souffrance de la population. Tout optimisme m’avait quitté.

Je me plongeais dans les livres pour trouver des réponses à mes questions. Je lisais Les Évangiles et surtout les Lettres de l’apôtre Paul, qui parlent de consolation, qui encouragent les chrétiens à résister, à tenir bon dans les moments difficiles, dans les épreuves, rappelant que ces dernières rendent notre foi plus forte.

L’intelligence collective

Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste

Un processus en développement

Avec le changement des modes de communication suscités par le développement d’internet, nous entrons dans une mutation de la société et de l’économie. Les conséquences se manifestent dans tous les domaines. Ainsi, à travers internet, les intelligences humaines sont en situation de pouvoir converger. Au début de ce nouveau siècle, dans son livre : « World philosophie » (1), Pierre Lévy voit là le départ d’une intelligence collective. Quelques années plus tard, en 2004, aux Etats-Unis, paraît un livre de James Surowieki : « The wisdom of crowds » (2), traduit par la suite sous le titre : «La sagesse des foules » (3). Si les foules peuvent s’égarer, il y a aussi une avancée possible dans une prise en compte avisée du collectif. Bien gérée, une expression d’avis multiples peut se révéler beaucoup plus pertinente dans l’observation et la prévision que des expertises isolées. Un groupe d’individus multiples, variés est en mesure de prendre de meilleures décisions et de faire de meilleures prédictions que des individus isolés et même des experts. Certaines conditions doivent être réunies comme la diversité des participants, l’indépendance dans leur expression et un mode efficient d’agrégation des opinions.

La recherche sur l’intelligence collective se poursuit, notamment au MIT (Massachusetts Institute of technology) et elle a mis en évidence des résultats spectaculaires. Dans un livre récent, Emile Servan-Schreiber nous montre « la nouvelle puissance de nos intelligences » en terme marqué : « Supercollectif » (4). Il y a bien « Une force de l’intelligence collective » (5). Et nous en découvrons aujourd’hui toute l’originalité.

Ainsi, « l’intelligence d’un groupe n’est pas d’abord déterminé par le degré d’intelligence de ses membres, mais par la sensibilité aux autres (communication non verbale) et par l’équité du temps de parole qui tient un rôle capital. Les femmes enregistrent dans ce domaine, un score supérieur aux hommes. C’est dans les groupes où le nombre de femmes est le plus représenté que les scores sont les meilleurs » (6). Il y a là une leçon plus générale puisqu’elle met en valeur l’importance de la qualité des relations.

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

Sauver la beauté du monde

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

Un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud

« Sauver la bonté du monde » (1), c’est le titre d’un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud. Nous savons aujourd’hui combien la nature et l’humanité sont conjointement menacées par les désordres engendrés par les excès humains. Le milieu urbain s’est éloigné de la nature. Les équilibres naturels sont déréglés. La pollution défigure les paysages. Allons-nous perdre de vue la beauté de la nature ? Nous les humains, nous participons au monde vivant. Si nous nous reconnaissons dans le mouvement de la création, nous percevons l’harmonie du monde, nous sommes mus et transportés par sa beauté. Alors, oui, si quelque part, cette beauté là est menacée, notre premier devoir, c’est de proclamer combien elle nous est précieuse, indispensable. Ensuite nous pourrons la défendre. C’est dans cet esprit que nous entendons l’appel de Jean-Claude Guillebaud : Sauver la beauté du monde.

Certes, pour sauver la planète du désastre, conjurer la fin du monde, « une énorme machinerie diplomatique et scientifique est au travail » (p 15). Et, on le sait, il est nécessaire d’accélérer le mouvement. Une grande mobilisation est en train de se mettre en route. Cependant, si la peur vient nous avertir, elle n’est pas à même de nous entrainer positivement. Alors, Jean-Claude Guillebaud est à même de nous le rappeler : « Si l’on veut mobiliser les terriens, il faut partir de l’émerveillement. Serait-ce naïf ? Bien sur que non. C’est un Eveil » (p 17). L’émerveillement, ce n’est pas un concept. C’est une expérience. L’auteur sait nous en parler dans un mouvement d’enthousiasme. « Chaque émerveillement me remet debout sur mes jambes, heureux d’être vivant. La beauté fait lever en nous tous une exaltation ravie qui ressemble au bonheur. Et, qu’on ne s’y trompe pas. Beaucoup de savants, parmi les plus grands, ont parlé de ces moments radieux. Oui d’abord s’émerveiller. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il fait tabler si l’on veut sauver la beauté du monde… » (p 18-19).

Une association au service de la petite enfance au Togo

Dans une banlieue de la région parisienne est née, en 2012, l’association « Da m’a dit ». Son objectif est de partager avec l’Afrique les bienfaits de la médecine préventive au service de la mère et du petit enfant en ouvrant au Togo l’équivalent d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), cette belle institution qui, en France, a vu le jour en 1947.

Dans une banlieue de la région parisienne est née, en 2012, l’association « Da m’a dit ». Son objectif est de partager avec l’Afrique les bienfaits de la médecine préventive au service de la mère et du petit enfant en ouvrant au Togo l’équivalent d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), cette belle institution qui, en France, a vu le jour en 1947.

Pourquoi et comment est née « Da m’a dit » ? Françoise répond à nos questions

1- Tu as participé à la création de « Da m’a dit » en 2012. Dans quel contexte l’association est-elle née ?

Da m’a dit est née sous l’impulsion d’Emilie Jiminiga, une amie que rien, au départ, ne destinait à venir vivre en France. D’origine togolaise elle a fait ses études secondaires au Sénégal et, son bac en poche, a obtenu un poste dans une école maternelle protestante à Dakar. Quand la directrice a vu son « feeling » avec les petits elle lui a proposé de passer le diplôme d’Educatrice de jeunes enfants (EJE) et, grâce à une bourse de l’église protestante, elle a pu venir étudier à Strasbourg. Mais, son diplôme acquis, le mariage l’a retenue en France où, plus tard, elle a été engagée comme EJE dans un centre de PMI en Essonne. Là, Emilie a vu combien la prévention médicale et sanitaire serait bénéfique pour son pays et la conviction de rendre à l’Afrique ce qu’elle avait reçu de Dieu, cette chance d’avoir pu se former en France, s’est alors imposée à elle. Elle avait été bénie par Dieu et voulait, en retour, devenir une source de bénédiction pour d’autres, un canal au service de plus d’humanité. C’est ainsi que pendant 10 ans, elle porté et partagé avec ses collègues, ses amis, sa famille, son église, le rêve d’ouvrir un jour, à sa retraite, un centre de PMI au Togo, son pays.

Poser un regard sur son vécu dans la relation à Dieu

Une expérience singulière

Une expérience singulière

Une interview de Valérie Bitz, formatrice en sciences humaines,

Valérie, tu viens de réaliser un cycle de rencontres autour du thème : « Relation à Dieu et croissance en tant que personne ».

A qui était-ce adressé ?

Dans mon travail de formatrice, et d’accompagnatrice de vie, je rencontre différentes personnes ayant soif de développement personnel, ou de plus d’unité en elle, et parmi elles, des chrétiens qui cherchent l’articulation entre leur référentiel chrétien et leur croissance en tant que personne. Ce parcours s’adressait donc à des chrétiens, pour dynamiser encore plus leur relation à Dieu et qu’elle porte des fruits ! Son originalité est de ne pas aborder à partir de questions de foi, de théologie, (il y a tellement de possibilités en ce sens) mais à partir de l’expérience des personnes !

Une nouvelle forme de témoignage évangélique

L’Escale. Un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel.

L’Escale. Un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel.

Christian Tanon, après avoir été pasteur en paroisse, au moment de la retraite, s’est engagé dans une nouvelle mission : assurer une présence évangélique en pleine ville dans une forme nouvelle. Aujourd’hui, il anime à Paris un lieu d’accueil, d’écoute bienveillante et de ressourcement spirituel : l’Escale. Christian répond ici à quelques questions en rapport avec son parcours.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Témoignages

.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

WEBINAIRES EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

https://archipel.uqam.ca/15687/

WEBINAIRES

EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

Dans un pays vulnérable confronté au défi de la pauvreté, du dérèglement climatique, des conflits politico-religieux, A9 entreprend une action pacifiante selon deux axes particulièrement innovants : le développement d’une agriculture urbaine visant à l’autonomie alimentaire sous forme de jardins potagers dans une grande ville africaine, et la mise en œuvre d’une formation en vue de la compréhension interreligieuse et interculturelle en partenariat avec l’université de Bangui.

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

Suite à l’intérêt qu’a suscité au cours de l’été l’article de Pierre LeBel sur la théologie autochtone au Canada et les déplacements qu’elle propose, Témoins a décidé d’offrir un webinaire sur ce thème avec Pierre LeBel et ses deux invités.

La chrétienté ayant participé à la colonisation des territoires et des peuples dans les Amériques, l’Afrique, en Asie et en Océanie, il s’ensuit que la postchrétienté participe à la décolonisation des territoires et des peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde. Que nous proposent les théologiens et les croyants autochtones afin que la foi chrétienne soit véritablement libératrice ? Notre webinaire portera sur le Québec afin de voir comment ses enjeux se réalisent sur le terrain.

https://archipel.uqam.ca/15687/