EDITO

Dans le monde entier

News septembre 2024

A cette rentrée, cette News vient rappeler que nous vivons désormais à l’échelle du monde entier.

Certes, la vie chrétienne se vit en tout lieu. Diane de Souza évoque son expérience de l’annonce de l’Évangile dans une prison. C’est un témoignage poignant. C’est aussi un rappel qu’il y a, à nos portes, un milieu en souffrance qui requiert une véritable prise en charge par les pouvoirs publics.

Cependant, c’est bien les échos d’un monde en crise qui nous parviennent à travers cette News. Bien connu sur ce site, pionnier de l’Église émergente aux Etats-Unis, puis aujourd’hui animateur d’un mouvement de renouveau chrétien qui renverse les barrières et traverse les frontières, Brian McLaren a pris conscience de la crise écologique en terme de problème mondial qui requiert une mobilisation générale pour y faire face. Bien plus encore, il sonne l’alarme et n’hésite pas à exposer les graves menaces qui en découlent, mais aussi les causes profondes qui prennent racine dans un esprit de domination : la perturbation des équilibres naturels, la montée des inégalités, les séquelles de l’exploitation coloniale… Une longue liste qui témoigne d’un « péché structurel », selon le langage de certains théologiens. Brian McLaren nous avertit, mais il nous invite aussi à la confiance jusqu’à la mise en œuvre d’une capacité de résilience. Cette situation est un défi dans tous les registres. Ce sont nos modes de penser qui doivent changer. A cet égard, le livre d’Eloi Laurent pour une nouvelle pensée économique, alliant conscience écologique et conscience sociale, est particulièrement bienvenu.

Cependant, tout nous appelle aujourd’hui à considérer l’humanité dans son histoire, une histoire marquée elle aussi par des effets de domination. Entre autres, on redécouvre aujourd’hui les vertus des peuples qui ont su vivre en bonne intelligence avec la nature. Ces peuples ancrés dans des territoires naturels, les peuples autochtones, savent respecter la nature dans une vision de l’invisible qui fonde le visible. Aujourd’hui, si des chercheurs nous font connaitre leurs genres de vie, des théologiens commencent à y reconnaitre l’œuvre de l’Esprit présent dans la création et dans les créatures. Alors, comme il est bon de voir Pierre LeBel nous décrire le mouvement qui porte l’émergence d’une théologie autochtone. Il y a un changement profond d’état d’esprit comme nous le montre aussi le chemin parcouru par Brian McLaren qui nous apprend à lire la Bible dans la reconnaissance d’une culture autochtone sous-jacente.

Aujourd’hui, on le sait, la foi chrétienne est présente dans le monde entier et elle manifeste particulièrement sa vitalité en Afrique. A tous égards, on peut envisager l’immense potentiel de ce continent, mais dans l’immédiat, il doit faire face à des graves difficultés. On se réjouit lorsqu’on voit ces problèmes affrontés à bras-le-corps corps comme c’est actuellement le cas dans l’action entreprise en Centre Afrique par l’association A9 animée par notre ami Rodolphe Gozegba, un théologien inspiré par la vision de Jürgen Moltmann. L’association A9 prépare un colloque international sur les problèmes environnementaux en Afrique Centrale. Dans un pays éprouvé par les déchirements de conflits armés, A9 a créé, en lien avec l’Université, une formation à la médiation abondamment fréquentée par des citoyens et citoyennes d’origine très variée. Familier avec ce pays, le pasteur Jean Arnold de Clermont nous rapporte le déroulement tout récent d’un colloque sur l’humiliation et la réconciliation. Ce fut une réussite tant par la participation locale que par la dimension internationale de cette manifestation.

Dans ce parcours, nous avons pu reconnaitre des prises de conscience, des luttes et des ouvertures qui réveillent en nous l’exhortation évangélique : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » (Luc 2.14)

La rédaction

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Panorama de presse – Hiver 2024

__________________

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Taizé, village du monde

« Taizé, village monde », c’est le titre d’un film documentaire récent sorti...

Le Groupe des Dombes publie un nouvel ouvrage aux éditions du Cerf

« De toutes les nations… ». Pour la catholicité des Églises ». Or le Groupe...

Rencontre entre deux hommes d’église en commune ouverture

Samuel Amedro et Jean-Paul Vesco Suscité par l’éditrice des éditions Labor et...

Une nouvelle étape du synode de l’Église catholique

« Synode… une révolution en marche… lente ? ». Lorsque nous cherchons à nous...

Le synode vu par Christoph Theobald

L’avancée d’une culture du dialogue Christoph Theobald, théologien jésuite, a...

Un point de vue de la sociologue Danièle Hervieu-Léger

« François, l’utopie d’une Église universelle au risque d’un schisme ». Dans...

Le discours du pape François face à la mer Méditerranée en hommage aux migrants

Face à la mer Méditerranée et en présence de personnalités civiles et...

Laudate Deum. Louez Dieu.

Adresse à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique...

L’E-église, faire communauté sur le Web

Depuis le début du siècle, particulièrement dans les pays anglophones, des...

En Suisse, une rencontre organisée par les Églises réformées en vue d’un dialogue avec les spiritualités alternatives

Un théologien Fritz Lienhard a publié récemment un livre : « L’avenir des...

Rubriques

__________________

EDITO

Appelés à voir en avant

Dans ce monde en plein bouleversement, nous sommes saisis par les cris des victimes d’une fureur guerrière, inquiets face à l’ampleur des dégâts que l’humanité a provoqué dans les équilibres naturels, déconcertés par un manque croissant de repères. En d’autres temps, bien d’autre maux ont affligé l’humanité. Et c‘est pourquoi les visions d’espérance qui sont apparues alors, continuent à nous éclairer aujourd’hui.

Ainsi le message biblique s’adresse à nous aujourd’hui avec une particulière pertinence. Nous sommes appelés à prendre conscience du rapport entre nos actes et leurs effets et à écouter l’inspiration divine pour changer nos comportements et entrer dans une dynamique d’espérance. Appelés à regarder autrement, à regarder en avant.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Richard Rohr et le Centre pour l’action et la contemplation

« L’un des charismes fondateurs de saint François d’Assise était la manière dont il intégrait la contemplation et l’action. »

« L’un des charismes fondateurs de saint François d’Assise était la manière dont il intégrait la contemplation et l’action. »

Voilà ce qu’écrit le prêtre franciscain américain, Richard Rohr, dans sa méditation quotidienne du 12 juin 2022[1] à laquelle 80 000 personnes étaient déjà abonnées en 2013[2]. Rohr a fondé le Center for Action and Contemplation (CAC)[3] à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en 1987. Le centre a comme mission « d’introduire la sagesse et les pratiques contemplatives chrétiennes qui soutiennent la transformation et inspirent l’action aimante ». Le CAC offre des programmes d’études comme la Living School for Action and Contemplation, des cours en ligne, et des conférences ponctuelles. Dans un article de 2020 dans le prestigieux magazine The New Yorker, Eliza Griswold note « [qu’] au cours des quatre dernières décennies, il [Rohr] a acquis une foule de sympathisants dévouée pour sa vision provocatrice du christianisme ». Le titre de son article est évocateur : Richard Rohr Reorders the universe[4]. En 2011, le réseau de télévision américain, PBS, l’a qualifié de « l’un des auteurs et conférenciers de spiritualité les plus populaires au monde[5] ». Alors, qui est-il cet homme dont le profil dépasse les cadres traditionnels de la religion ?

Un mouvement d’éloignement de l’Église catholique

Une caractéristique majeure de l’évolution du paysage religieux en France est la chute de l’appartenance à l’Eglise catholique. « C’est bien en terme de chute que l’on peut caractériser l’évolution du catholicisme en France depuis 40 ans. Durant cette période, la population se déclarant catholique est passée de 70% à 32% dans la répartition suivante : catholiques pratiquants réguliers (au moins une fois par mois) : de 17% à 7% ; catholiques pratiquants irréguliers : de 12 à 6% : catholiques non pratiquants : de 41% à 19%… On assiste à une contraction d’ensemble du catholicisme français. Cette baisse du nombre des catholiques est le résultat du départ d’une fraction des fidèles et d’un remplacement générationnel très insuffisant. En 2018, seulement 3% des 18-39 ans sont des pratiquants réguliers alors qu’on dépasse encore 16% chez les 70 ans et plus. Si le déclin est général, la pratique catholique résiste mieux dans les grandes villes et les couches sociales les plus cultivées » (1). Les données sociologiques analysant ce déclin n’ont pas manqué jusqu’au dernier livre de Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel : « Vers l’implosion » (2). Nous en avons fait part sur ce site en y joignant les avertissements correspondants aux autorités catholiques. Le trouble latent en milieu catholique s’est manifesté à travers des résurgences traditionalistes, mais il a suscité également des mobilisations pour une réforme profonde de l’institution. Ces mobilisations se sont heurtées à la surdité des autorités catholiques. La révélation des abus sexuels, rapportée dans le rapport de la CIASE a cependant retenti comme un coup de gong et suscité des remises en cause.

Une caractéristique majeure de l’évolution du paysage religieux en France est la chute de l’appartenance à l’Eglise catholique. « C’est bien en terme de chute que l’on peut caractériser l’évolution du catholicisme en France depuis 40 ans. Durant cette période, la population se déclarant catholique est passée de 70% à 32% dans la répartition suivante : catholiques pratiquants réguliers (au moins une fois par mois) : de 17% à 7% ; catholiques pratiquants irréguliers : de 12 à 6% : catholiques non pratiquants : de 41% à 19%… On assiste à une contraction d’ensemble du catholicisme français. Cette baisse du nombre des catholiques est le résultat du départ d’une fraction des fidèles et d’un remplacement générationnel très insuffisant. En 2018, seulement 3% des 18-39 ans sont des pratiquants réguliers alors qu’on dépasse encore 16% chez les 70 ans et plus. Si le déclin est général, la pratique catholique résiste mieux dans les grandes villes et les couches sociales les plus cultivées » (1). Les données sociologiques analysant ce déclin n’ont pas manqué jusqu’au dernier livre de Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel : « Vers l’implosion » (2). Nous en avons fait part sur ce site en y joignant les avertissements correspondants aux autorités catholiques. Le trouble latent en milieu catholique s’est manifesté à travers des résurgences traditionalistes, mais il a suscité également des mobilisations pour une réforme profonde de l’institution. Ces mobilisations se sont heurtées à la surdité des autorités catholiques. La révélation des abus sexuels, rapportée dans le rapport de la CIASE a cependant retenti comme un coup de gong et suscité des remises en cause.

La diversité religieuse en France

La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines

La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines

Le 30 mars 2023, l’Institut national de la statistique et des études économiques a publié une étude sur la diversité religieuse en France en portant particulièrement son attention sur les transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines (1).

Comme nous le savons, le paysage religieux en France profondément changé au cours des quarante dernières années. Le programme d’enquêtes international sur les valeurs des européens a permis de suivre ces évolutions. A cet égard, un livre est paru en 2019 : « La France des valeurs. Quarante ans d’évolution » (2). Nous pouvons donc inscrire l’étude de l’INSEE dans le cadre plus vaste de l’évolution du paysage religieux en France.

Une vraie spiritualité chez beaucoup de jeunes

Un éveil spirituel (1)

Un éveil spirituel (1)

Selon Adam Bucko

Dans une séquence sur le thème d’une mystique interspirituelle, publiée en septembre 2020 sur le site : Center for action and contemplation, Richard Rohr donne la parole à Adam Bucko, un prêtre anglican en contact avec la jeunesse.

Adam Bucko est un prêtre anglican, actif auprès des pauvres dans la ville de New-York. Il est engagé dans une pratique spirituelle œcuménique et interreligieuse. Il aide des jeunes à découvrir une vie spirituelle au XXIe siècle et à vivre au service de la compassion et de la justice. Le ministère d’Adam Bucko est la résultante d’un parcours original. Venant de Pologne, ayant un moment fréquenté des milieux anarchistes, il immigre aux Etats- Unis et, en quête spirituelle, il séjourne dans des monastères en Amérique et en Inde. Sa rencontre avec un enfant abandonné en Inde l’amène à travailler ensuite avec les jeunes dans la rue à son retour aux Etats-Unis. Et par ailleurs, il crée une fraternité néo-monatisque œcuménique et interspirituelle à l’intention des jeunes, qui apporte une formation pour une spiritualité radicale et un activisme sacré. En 2015, il a écrit un livre sur « le nouveau monachisme. Un manifeste interspirituel pour une vie contemplative ». https://www.huffpost.com/author/adam-bucko

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

Rita Famos, première femme à la tête de l’Église réformée suisse

Réformés ch nous présente la première femme présidente de l’Eglise réformée suisse qui rassemble des églises cantonales francophones et germanophones. Elle-même originaire de Zurich, elle encourage la diversité des talents et elle est attachée à un fonctionnement...

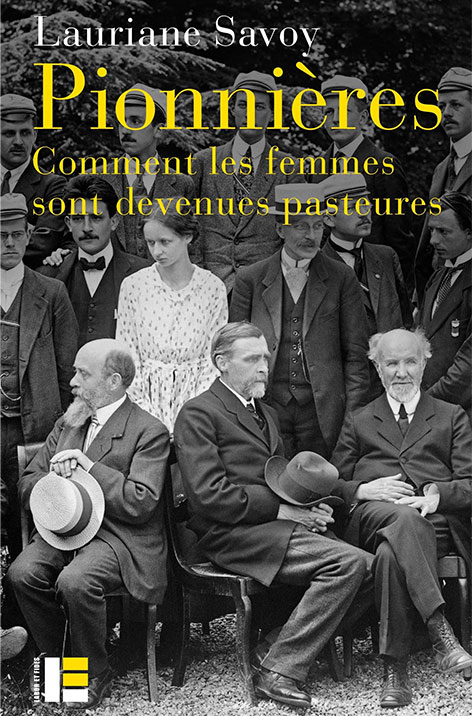

Comment des femmes pionnières sont devenus pasteures en Suisse.

Cette entrée de femmes dans le pastorat des églises protestantes de Genève et de Vaud est relatée par Lauriane Savoy dans un livre : « Pionnières ». « En un siècle, depuis les année 1920, les églises protestantes réformées sont passés du monopole masculin sur le...

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

La jeunesse française : une mentalité nouvelle, prélude à un nouveau genre de vie

La fracture.

La fracture.

Dans l’évolution des sociétés, la jeunesse peut être une aile marchante. Elle témoigne des changements de valeurs en cours. C’était le cas dans les années 1960. Aussi bien, au tout début du grand virage de cette époque, en 1957, l’Express propose à l’IFOP (Institut français d’opinion publique) de réaliser une grande enquête en face à face par questionnaire auprès des 15-29 ans. Les résultats de ce sondage sont publiés sous forme de feuilleton. Françoise Giroud, cofondatrice de l’Express, invente à cette occasion, le concept de « nouvelle vague », formule qui deviendra célèbre, car elle anticipe l’affirmation de la jeunesse comme catégorie sociale à part dans les années 1960, puis dans les décennies suivantes » (p 13). Ce sondage sera reconduit par l’IFOP de 10 ans en 10 ans, les décennies suivantes jusqu’en 1998, puis suspendu. Puis ce fut une pause. Cette recherche a repris récemment en vue de la publication d’un livre sur la jeunesse actuelle aux éditions Les Arènes. Plus de 1500 personnes âgées de 18 à 20 ans ont été interrogées en février 2021. « Cette enquête 2021 sur la génération des 18-30 ans révèle une véritable fracture avec les autres générations. Cette jeunesse a grandi avec internet et les réseaux sociaux, a connu le terrorisme et la crise du Covid-19, mais elle dépasse largement les étiquettes, trop souvent réductrices, qu’on lui a accolées… Elle apparaît à la fois désenchantée et résiliente, tolérante en matière de mœurs et de religion, mais aussi intransigeante sur l’égalité et le climat » (page de couverture). Dans son livre : « La fracture » (1), Frédéric Dabi (avec Stewart Chau), nous expose comment le jeunesse d’aujourd’hui se distingue de la société environnante. Ecrit à la veille des élections présidentielles en 2022, cette étude porte une attention particulière aux attitudes politiques. Elle scrute évidemment l’impact du choc imposé par l’épidémie de Covid. Cet impact a été violent, mais il n’a pas brisé le ressort de vie de cette jeunesse. « Cette jeunesse désenchantée dans une époque malchanceuse est néanmoins « une jeunesse fluctuat nec mergitur » (p 17-19). Les données abondantes de cette enquête appellent un examen attentif à partir de la lecture du livre. Elles peuvent être envisagées avec différents regards et sous différents angles. Nous choisissons d’envisager la manière dont cette jeunesse, à travers une mentalité nouvelle, anticipe une évolution du genre de vie, une nouvelle manière de vivre. C’est un regard positif qui n’exclue pas les craintes qu’on peut nourrir sur certains points, notamment dans le champ politique.

L’intelligence des machines et les acteurs humains

Un documentaire très pédagogique diffusé par Arte : Autopsie d’une intelligence artificielle montre assez bien où en est arrivée, et où n’en est pas arrivée, aujourd’hui, l’intelligence artificielle, et les questions que son usage soulève dans les interfaces avec les acteurs humains.

Un documentaire très pédagogique diffusé par Arte : Autopsie d’une intelligence artificielle montre assez bien où en est arrivée, et où n’en est pas arrivée, aujourd’hui, l’intelligence artificielle, et les questions que son usage soulève dans les interfaces avec les acteurs humains.

On retrouve, au passage, des questions très anciennes que la sociologie du travail a posées pratiquement dès ses débuts.

Des performances supérieures à l’intelligence humaine dans beaucoup de domaines

Le propos n’est pas de dire que les machines sont inefficaces. Depuis longtemps on sait que, dans beaucoup de domaines, les algorithmes sont plus performants que les humains. Il nous paraît naturel, par exemple, d’utiliser une calculette ou de laisser une machine faire l’addition dans les magasins, car nous savons que tout un chacun commet de nombreuses erreurs de calcul, en faisant une simple addition (ne parlons pas de la soustraction et, pire encore, de la multiplication ou, le pire du pire, la division).

On laisse des algorithmes gérer les ascenseurs depuis très longtemps. On utilise les GPS avec circonspection, mais ils trouvent des itinéraires auxquels nous n’avons pas pensé et, dans des zones que nous ne connaissons pas, ils sont beaucoup efficaces que la plupart des personnes essayant de se repérer sur une carte routière. Dans tout ce qui est calcul et combinatoire nous sommes complètement dépassés par les machines.

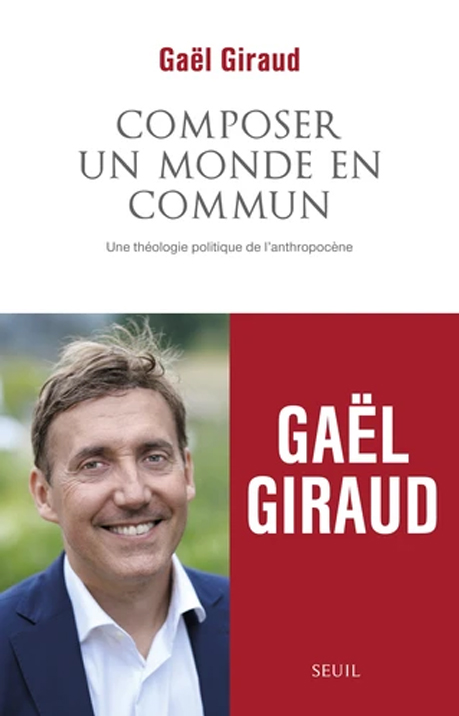

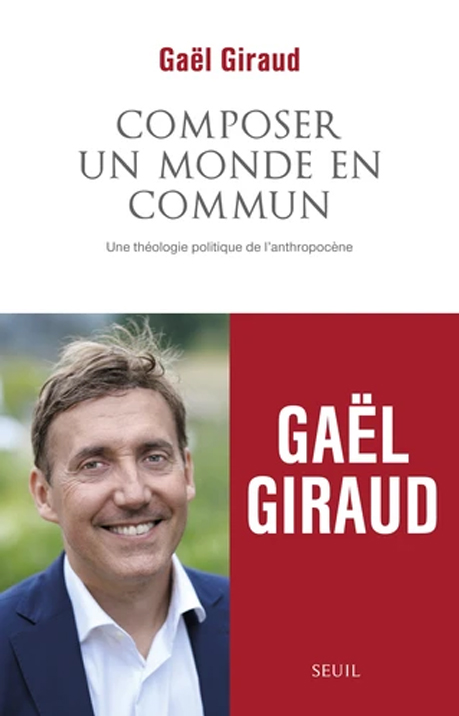

Composer un monde en commun

Une théologie politique de l’anthropocène

Une théologie politique de l’anthropocène

Selon Gaël Giraud

Economiste et prêtre jésuite, directeur de recherche au CNRS, Gaël Giraud vient de publier une thèse de doctorat en théologie sous forme d’un livre de plus de 800 pages : « Composer un monde en commun. Une théologie politique de l’anthropocène » (1). Cet ouvrage aborde les problèmes majeurs de notre temps, et tout particulièrement la question écologique, en conjuguant des approches diverses : économique, politique, théologique, dans une abondance et une variété de sources. La présentation en page de couverture résume bien le projet de cet ouvrage.

« Comment relever les extraordinaires défis que nous lancent les crises induites par la destruction de notre habitat planétaire ? Faut-il réviser le concept même de propriété privée ? Remettre en cause la souveraineté des états-nations ? Comment construire des institutions internationales qui permettraient de prendre soin de nos communs : le climat, mais aussi la diversité, la santé, les cultures et jusqu’à la démocratie ? Car c’est elle qui, aujourd’hui, est menacée par notre refus d’inscrire des limites à la toute-puissance de la personnalité juridique, des techniques extractives et de la marchandisation du monde. Où trouverons-nous les ressources politiques, culturelles et spirituelles pour inventer ces limites et en faire une chance plutôt qu’une insupportable privation de liberté ».

Choisir la vie ! : c’est aussi un choix de société

Inscrite en nous, résonne la parole biblique : « J’ai mis devant toi la vie et la mort… Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 15-19). Souvent, nous avons reçu cette parole à titre personnel, mais, en réalité, elle s’adresse à tous. Elle nous appelle à un choix. Aujourd’hui, comme hier, ce choix est aussi un choix de société. Cette interpellation peut être entendue dans maintes situations, par exemple face au dérèglement de la nature dont nous sommes responsables. Aujourd’hui, elle vient résonner lorsque nous apprenons que la Convention citoyenne sur la fin de vie vient de se prononcer en faveur d’une « aide active à mourir » (1). Cette orientation nous paraît déplorable non seulement parce qu’elle envoie un signal contraire au respect de la vie, mais aussi parce qu’elle ouvre la voie à un contagion sociale et à des pressions insidieuses. Comment a-t-on pu en arriver là ? On sait que l’opinion dérivait peu à peu en ce sens. Alors pourquoi ? Essayer de répondre à cette question nous aidera également à y voir plus clair.

Inscrite en nous, résonne la parole biblique : « J’ai mis devant toi la vie et la mort… Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 15-19). Souvent, nous avons reçu cette parole à titre personnel, mais, en réalité, elle s’adresse à tous. Elle nous appelle à un choix. Aujourd’hui, comme hier, ce choix est aussi un choix de société. Cette interpellation peut être entendue dans maintes situations, par exemple face au dérèglement de la nature dont nous sommes responsables. Aujourd’hui, elle vient résonner lorsque nous apprenons que la Convention citoyenne sur la fin de vie vient de se prononcer en faveur d’une « aide active à mourir » (1). Cette orientation nous paraît déplorable non seulement parce qu’elle envoie un signal contraire au respect de la vie, mais aussi parce qu’elle ouvre la voie à un contagion sociale et à des pressions insidieuses. Comment a-t-on pu en arriver là ? On sait que l’opinion dérivait peu à peu en ce sens. Alors pourquoi ? Essayer de répondre à cette question nous aidera également à y voir plus clair.

Certes, on peut voir là pour une part un effet d’un certain discrédit de l’institution religieuse dominante. Mais on peut imputer l’orientation en faveur de l’« aide active à mourir » à deux grandes évolutions sociales. La première serait le dévoiement de l’autonomie après un développement fructueux. La seconde serait l’affaiblissement du lien social, la progression de l’isolement et de la solitude dans une société « froide », marquée par une polarisation sur la réussite matérielle et le consumérisme.

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

Regard sur les dix années d’exercice de la papauté par le pape François

On commémore actuellement l’arrivée, il y a dix ans, du pape François, élu par un conclave ; pour beaucoup une heureuse surprise, car son attitude rompait avec le conservatisme des deux papes précédents, ravivait l’espérance née au concile Vatican II. Mais, sur le...

l’apport de la culture numérique à un parcours de foi en marge des cadres institutionnels

H G nous rapporte ici son parcours de foi. Depuis sa tendre enfance, elle a eu « la conscience et l’expérience d’une relation intime et personnelle avec Dieu… Ma foi a grandi et s’est développée au sein de communautés ecclésiales porteuses de croyances extrêmement puissantes, pour certaines très positives, pour d’autres, vecteurs d’exclusion, de culpabilité et de recherche permanente d’une forme de performance spirituelle».

Les paraboles de Jésus

Des enseignements de sagesse (1)

Des enseignements de sagesse (1)

Dans son site : Center for action and méditation, Richard Rohr nous offre une réflexion sur les paraboles pour nous aider à mieux en comprendre le sens et la portée au delà de que nous est parfois communiqué. Dans cette intention, il fait appel à Cynthia Bourgeault, prêtre dans l’Église anglicane et auteure spirituelle.

« Les paraboles s’inscrivent dans le genre de la sagesse. Elles appartiennent au « mashal », la branche juive d’une tradition universelle qui comprend de la poésie sacrée, des histoires, des proverbes, des énigmes et des dialogues à travers laquelle la sagesse se transmet.

Nous pouvons voir l’éclat de l’enseignement de Jésus, qui, au fil du rasoir, emmène le monde familier du « mashal », loin au-delà de la zone de sécurité traditionnelle d’une moralité conventionnelle dans un monde de renversement radical et de paradoxe. Il transforme les proverbes en paraboles – et incidemment, une parabole n’est pas la même chose qu’un aphorisme ou une leçon morale. La plus proche cousine est en fait le « koan » bouddhiste, un paradoxe délibérément subversif visant à tourner de haut en bas notre manière de voir habituelle… Leur but n’est pas de confirmer, mais de déraciner. Vous pouvez imaginer l’effet que cela produit sur un auditoire. Au travers des évangiles, nous entendons les gens dire sans cesse : « Qu’est-ce que cela qu’il enseigne ? Personne n’a jamais parlé comme cela avant. D’où tient-il cela, d’où vient-il ? ».

« Le poème à venir »

Interview de Jean Lavoué, écrivain et poète

Interview de Jean Lavoué, écrivain et poète

En réponse à notre quête spirituelle, un livre vient de paraitre : « Le poème à venir. Pour une spiritualité des lisières » (1). Si, au premier abord, le titre peut paraître insolite, il convient au départ d’entendre la voix qui s’y exprime, le parcours de l’auteur. Celui-ci, Jean Lavoué, est un écrivain, éditeur et poète breton. On peut en lire ici et là la biographie. Mais la meilleure entrée nous paraît une interview de Magali Michel parue dans La Vie : « De l’absence jaillit la présence » (2).

Très tôt porté à l’écriture, Jean Lavoué s’engage dans une expression poétique. C’est un atout pour faire face aux embuches de la vie et approfondir un chemin de libération spirituelle où il sera aidé par un prêtre atypique, Jean Sulivan. Son parcours professionnel s’exerce dans l’éducation surveillée et dans la sauvegarde de l’enfance.

Méditation plurielle

Je m’en vais au Père

Je m’en vais au Père

Jean 14 : 1 à 4, et fin 12

« Je m’en vais au Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi… Dans la maison de mon Père je vais vous préparer une place… Lorsque je m’en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi… »

Jésus prépare ses disciples à son départ, Il en parle souvent. Le Berger va préparer une place pour ses brebis. Pour cela, Il doit partir et les quitter. Mais Il promet de revenir pour les chercher ; Il ne les abandonnera pas.

Non seulement Il doit partir vers le Père, dans ce royaume des cieux qu’Il a si souvent évoqué, et d’où Il est venu, en naissant dans une étable, mais Il fait la promesse de les prendre avec Lui pour qu’ils ne soient plus séparés. Quelle douceur et prévenance extrêmes.

Être là, tout simplement, avec ce que l’on est

Que vais-je vous raconter en cette fin de mois de juin ?

Que vais-je vous raconter en cette fin de mois de juin ?

Des moments essentiels de la vie quand on se prépare à la quitter. Très beaux cependant. Dans la joie de retrouvailles.

Il se trouve qu’en quelques semaines, j’ai accompagné ou assisté au départ de trois amis ou proches, très différents. Tous dans la lumière de Dieu, avec leurs paquets de souffrances plus ou moins lourdes, dans une ambiance apaisée ou pas.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Rubriques

__________________

Richard Rohr et le Centre pour l’action et la contemplation

« L’un des charismes fondateurs de saint François d’Assise était la manière dont il intégrait la contemplation et l’action. »

« L’un des charismes fondateurs de saint François d’Assise était la manière dont il intégrait la contemplation et l’action. »

Voilà ce qu’écrit le prêtre franciscain américain, Richard Rohr, dans sa méditation quotidienne du 12 juin 2022[1] à laquelle 80 000 personnes étaient déjà abonnées en 2013[2]. Rohr a fondé le Center for Action and Contemplation (CAC)[3] à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en 1987. Le centre a comme mission « d’introduire la sagesse et les pratiques contemplatives chrétiennes qui soutiennent la transformation et inspirent l’action aimante ». Le CAC offre des programmes d’études comme la Living School for Action and Contemplation, des cours en ligne, et des conférences ponctuelles. Dans un article de 2020 dans le prestigieux magazine The New Yorker, Eliza Griswold note « [qu’] au cours des quatre dernières décennies, il [Rohr] a acquis une foule de sympathisants dévouée pour sa vision provocatrice du christianisme ». Le titre de son article est évocateur : Richard Rohr Reorders the universe[4]. En 2011, le réseau de télévision américain, PBS, l’a qualifié de « l’un des auteurs et conférenciers de spiritualité les plus populaires au monde[5] ». Alors, qui est-il cet homme dont le profil dépasse les cadres traditionnels de la religion ?

Un mouvement d’éloignement de l’Église catholique

Une caractéristique majeure de l’évolution du paysage religieux en France est la chute de l’appartenance à l’Eglise catholique. « C’est bien en terme de chute que l’on peut caractériser l’évolution du catholicisme en France depuis 40 ans. Durant cette période, la population se déclarant catholique est passée de 70% à 32% dans la répartition suivante : catholiques pratiquants réguliers (au moins une fois par mois) : de 17% à 7% ; catholiques pratiquants irréguliers : de 12 à 6% : catholiques non pratiquants : de 41% à 19%… On assiste à une contraction d’ensemble du catholicisme français. Cette baisse du nombre des catholiques est le résultat du départ d’une fraction des fidèles et d’un remplacement générationnel très insuffisant. En 2018, seulement 3% des 18-39 ans sont des pratiquants réguliers alors qu’on dépasse encore 16% chez les 70 ans et plus. Si le déclin est général, la pratique catholique résiste mieux dans les grandes villes et les couches sociales les plus cultivées » (1). Les données sociologiques analysant ce déclin n’ont pas manqué jusqu’au dernier livre de Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel : « Vers l’implosion » (2). Nous en avons fait part sur ce site en y joignant les avertissements correspondants aux autorités catholiques. Le trouble latent en milieu catholique s’est manifesté à travers des résurgences traditionalistes, mais il a suscité également des mobilisations pour une réforme profonde de l’institution. Ces mobilisations se sont heurtées à la surdité des autorités catholiques. La révélation des abus sexuels, rapportée dans le rapport de la CIASE a cependant retenti comme un coup de gong et suscité des remises en cause.

Une caractéristique majeure de l’évolution du paysage religieux en France est la chute de l’appartenance à l’Eglise catholique. « C’est bien en terme de chute que l’on peut caractériser l’évolution du catholicisme en France depuis 40 ans. Durant cette période, la population se déclarant catholique est passée de 70% à 32% dans la répartition suivante : catholiques pratiquants réguliers (au moins une fois par mois) : de 17% à 7% ; catholiques pratiquants irréguliers : de 12 à 6% : catholiques non pratiquants : de 41% à 19%… On assiste à une contraction d’ensemble du catholicisme français. Cette baisse du nombre des catholiques est le résultat du départ d’une fraction des fidèles et d’un remplacement générationnel très insuffisant. En 2018, seulement 3% des 18-39 ans sont des pratiquants réguliers alors qu’on dépasse encore 16% chez les 70 ans et plus. Si le déclin est général, la pratique catholique résiste mieux dans les grandes villes et les couches sociales les plus cultivées » (1). Les données sociologiques analysant ce déclin n’ont pas manqué jusqu’au dernier livre de Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel : « Vers l’implosion » (2). Nous en avons fait part sur ce site en y joignant les avertissements correspondants aux autorités catholiques. Le trouble latent en milieu catholique s’est manifesté à travers des résurgences traditionalistes, mais il a suscité également des mobilisations pour une réforme profonde de l’institution. Ces mobilisations se sont heurtées à la surdité des autorités catholiques. La révélation des abus sexuels, rapportée dans le rapport de la CIASE a cependant retenti comme un coup de gong et suscité des remises en cause.

La diversité religieuse en France

La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines

La diversité religieuse en France : transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines

Le 30 mars 2023, l’Institut national de la statistique et des études économiques a publié une étude sur la diversité religieuse en France en portant particulièrement son attention sur les transmissions intergénérationnelles et pratiques selon les origines (1).

Comme nous le savons, le paysage religieux en France profondément changé au cours des quarante dernières années. Le programme d’enquêtes international sur les valeurs des européens a permis de suivre ces évolutions. A cet égard, un livre est paru en 2019 : « La France des valeurs. Quarante ans d’évolution » (2). Nous pouvons donc inscrire l’étude de l’INSEE dans le cadre plus vaste de l’évolution du paysage religieux en France.

Une vraie spiritualité chez beaucoup de jeunes

Un éveil spirituel (1)

Un éveil spirituel (1)

Selon Adam Bucko

Dans une séquence sur le thème d’une mystique interspirituelle, publiée en septembre 2020 sur le site : Center for action and contemplation, Richard Rohr donne la parole à Adam Bucko, un prêtre anglican en contact avec la jeunesse.

Adam Bucko est un prêtre anglican, actif auprès des pauvres dans la ville de New-York. Il est engagé dans une pratique spirituelle œcuménique et interreligieuse. Il aide des jeunes à découvrir une vie spirituelle au XXIe siècle et à vivre au service de la compassion et de la justice. Le ministère d’Adam Bucko est la résultante d’un parcours original. Venant de Pologne, ayant un moment fréquenté des milieux anarchistes, il immigre aux Etats- Unis et, en quête spirituelle, il séjourne dans des monastères en Amérique et en Inde. Sa rencontre avec un enfant abandonné en Inde l’amène à travailler ensuite avec les jeunes dans la rue à son retour aux Etats-Unis. Et par ailleurs, il crée une fraternité néo-monatisque œcuménique et interspirituelle à l’intention des jeunes, qui apporte une formation pour une spiritualité radicale et un activisme sacré. En 2015, il a écrit un livre sur « le nouveau monachisme. Un manifeste interspirituel pour une vie contemplative ». https://www.huffpost.com/author/adam-bucko

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

La jeunesse française : une mentalité nouvelle, prélude à un nouveau genre de vie

La fracture.

La fracture.

Dans l’évolution des sociétés, la jeunesse peut être une aile marchante. Elle témoigne des changements de valeurs en cours. C’était le cas dans les années 1960. Aussi bien, au tout début du grand virage de cette époque, en 1957, l’Express propose à l’IFOP (Institut français d’opinion publique) de réaliser une grande enquête en face à face par questionnaire auprès des 15-29 ans. Les résultats de ce sondage sont publiés sous forme de feuilleton. Françoise Giroud, cofondatrice de l’Express, invente à cette occasion, le concept de « nouvelle vague », formule qui deviendra célèbre, car elle anticipe l’affirmation de la jeunesse comme catégorie sociale à part dans les années 1960, puis dans les décennies suivantes » (p 13). Ce sondage sera reconduit par l’IFOP de 10 ans en 10 ans, les décennies suivantes jusqu’en 1998, puis suspendu. Puis ce fut une pause. Cette recherche a repris récemment en vue de la publication d’un livre sur la jeunesse actuelle aux éditions Les Arènes. Plus de 1500 personnes âgées de 18 à 20 ans ont été interrogées en février 2021. « Cette enquête 2021 sur la génération des 18-30 ans révèle une véritable fracture avec les autres générations. Cette jeunesse a grandi avec internet et les réseaux sociaux, a connu le terrorisme et la crise du Covid-19, mais elle dépasse largement les étiquettes, trop souvent réductrices, qu’on lui a accolées… Elle apparaît à la fois désenchantée et résiliente, tolérante en matière de mœurs et de religion, mais aussi intransigeante sur l’égalité et le climat » (page de couverture). Dans son livre : « La fracture » (1), Frédéric Dabi (avec Stewart Chau), nous expose comment le jeunesse d’aujourd’hui se distingue de la société environnante. Ecrit à la veille des élections présidentielles en 2022, cette étude porte une attention particulière aux attitudes politiques. Elle scrute évidemment l’impact du choc imposé par l’épidémie de Covid. Cet impact a été violent, mais il n’a pas brisé le ressort de vie de cette jeunesse. « Cette jeunesse désenchantée dans une époque malchanceuse est néanmoins « une jeunesse fluctuat nec mergitur » (p 17-19). Les données abondantes de cette enquête appellent un examen attentif à partir de la lecture du livre. Elles peuvent être envisagées avec différents regards et sous différents angles. Nous choisissons d’envisager la manière dont cette jeunesse, à travers une mentalité nouvelle, anticipe une évolution du genre de vie, une nouvelle manière de vivre. C’est un regard positif qui n’exclue pas les craintes qu’on peut nourrir sur certains points, notamment dans le champ politique.

L’intelligence des machines et les acteurs humains

Un documentaire très pédagogique diffusé par Arte : Autopsie d’une intelligence artificielle montre assez bien où en est arrivée, et où n’en est pas arrivée, aujourd’hui, l’intelligence artificielle, et les questions que son usage soulève dans les interfaces avec les acteurs humains.

Un documentaire très pédagogique diffusé par Arte : Autopsie d’une intelligence artificielle montre assez bien où en est arrivée, et où n’en est pas arrivée, aujourd’hui, l’intelligence artificielle, et les questions que son usage soulève dans les interfaces avec les acteurs humains.

On retrouve, au passage, des questions très anciennes que la sociologie du travail a posées pratiquement dès ses débuts.

Des performances supérieures à l’intelligence humaine dans beaucoup de domaines

Le propos n’est pas de dire que les machines sont inefficaces. Depuis longtemps on sait que, dans beaucoup de domaines, les algorithmes sont plus performants que les humains. Il nous paraît naturel, par exemple, d’utiliser une calculette ou de laisser une machine faire l’addition dans les magasins, car nous savons que tout un chacun commet de nombreuses erreurs de calcul, en faisant une simple addition (ne parlons pas de la soustraction et, pire encore, de la multiplication ou, le pire du pire, la division).

On laisse des algorithmes gérer les ascenseurs depuis très longtemps. On utilise les GPS avec circonspection, mais ils trouvent des itinéraires auxquels nous n’avons pas pensé et, dans des zones que nous ne connaissons pas, ils sont beaucoup efficaces que la plupart des personnes essayant de se repérer sur une carte routière. Dans tout ce qui est calcul et combinatoire nous sommes complètement dépassés par les machines.

Composer un monde en commun

Une théologie politique de l’anthropocène

Une théologie politique de l’anthropocène

Selon Gaël Giraud

Economiste et prêtre jésuite, directeur de recherche au CNRS, Gaël Giraud vient de publier une thèse de doctorat en théologie sous forme d’un livre de plus de 800 pages : « Composer un monde en commun. Une théologie politique de l’anthropocène » (1). Cet ouvrage aborde les problèmes majeurs de notre temps, et tout particulièrement la question écologique, en conjuguant des approches diverses : économique, politique, théologique, dans une abondance et une variété de sources. La présentation en page de couverture résume bien le projet de cet ouvrage.

« Comment relever les extraordinaires défis que nous lancent les crises induites par la destruction de notre habitat planétaire ? Faut-il réviser le concept même de propriété privée ? Remettre en cause la souveraineté des états-nations ? Comment construire des institutions internationales qui permettraient de prendre soin de nos communs : le climat, mais aussi la diversité, la santé, les cultures et jusqu’à la démocratie ? Car c’est elle qui, aujourd’hui, est menacée par notre refus d’inscrire des limites à la toute-puissance de la personnalité juridique, des techniques extractives et de la marchandisation du monde. Où trouverons-nous les ressources politiques, culturelles et spirituelles pour inventer ces limites et en faire une chance plutôt qu’une insupportable privation de liberté ».

Choisir la vie ! : c’est aussi un choix de société

Inscrite en nous, résonne la parole biblique : « J’ai mis devant toi la vie et la mort… Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 15-19). Souvent, nous avons reçu cette parole à titre personnel, mais, en réalité, elle s’adresse à tous. Elle nous appelle à un choix. Aujourd’hui, comme hier, ce choix est aussi un choix de société. Cette interpellation peut être entendue dans maintes situations, par exemple face au dérèglement de la nature dont nous sommes responsables. Aujourd’hui, elle vient résonner lorsque nous apprenons que la Convention citoyenne sur la fin de vie vient de se prononcer en faveur d’une « aide active à mourir » (1). Cette orientation nous paraît déplorable non seulement parce qu’elle envoie un signal contraire au respect de la vie, mais aussi parce qu’elle ouvre la voie à un contagion sociale et à des pressions insidieuses. Comment a-t-on pu en arriver là ? On sait que l’opinion dérivait peu à peu en ce sens. Alors pourquoi ? Essayer de répondre à cette question nous aidera également à y voir plus clair.

Inscrite en nous, résonne la parole biblique : « J’ai mis devant toi la vie et la mort… Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 15-19). Souvent, nous avons reçu cette parole à titre personnel, mais, en réalité, elle s’adresse à tous. Elle nous appelle à un choix. Aujourd’hui, comme hier, ce choix est aussi un choix de société. Cette interpellation peut être entendue dans maintes situations, par exemple face au dérèglement de la nature dont nous sommes responsables. Aujourd’hui, elle vient résonner lorsque nous apprenons que la Convention citoyenne sur la fin de vie vient de se prononcer en faveur d’une « aide active à mourir » (1). Cette orientation nous paraît déplorable non seulement parce qu’elle envoie un signal contraire au respect de la vie, mais aussi parce qu’elle ouvre la voie à un contagion sociale et à des pressions insidieuses. Comment a-t-on pu en arriver là ? On sait que l’opinion dérivait peu à peu en ce sens. Alors pourquoi ? Essayer de répondre à cette question nous aidera également à y voir plus clair.

Certes, on peut voir là pour une part un effet d’un certain discrédit de l’institution religieuse dominante. Mais on peut imputer l’orientation en faveur de l’« aide active à mourir » à deux grandes évolutions sociales. La première serait le dévoiement de l’autonomie après un développement fructueux. La seconde serait l’affaiblissement du lien social, la progression de l’isolement et de la solitude dans une société « froide », marquée par une polarisation sur la réussite matérielle et le consumérisme.

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

Les paraboles de Jésus

Des enseignements de sagesse (1)

Des enseignements de sagesse (1)

Dans son site : Center for action and méditation, Richard Rohr nous offre une réflexion sur les paraboles pour nous aider à mieux en comprendre le sens et la portée au delà de que nous est parfois communiqué. Dans cette intention, il fait appel à Cynthia Bourgeault, prêtre dans l’Église anglicane et auteure spirituelle.

« Les paraboles s’inscrivent dans le genre de la sagesse. Elles appartiennent au « mashal », la branche juive d’une tradition universelle qui comprend de la poésie sacrée, des histoires, des proverbes, des énigmes et des dialogues à travers laquelle la sagesse se transmet.

Nous pouvons voir l’éclat de l’enseignement de Jésus, qui, au fil du rasoir, emmène le monde familier du « mashal », loin au-delà de la zone de sécurité traditionnelle d’une moralité conventionnelle dans un monde de renversement radical et de paradoxe. Il transforme les proverbes en paraboles – et incidemment, une parabole n’est pas la même chose qu’un aphorisme ou une leçon morale. La plus proche cousine est en fait le « koan » bouddhiste, un paradoxe délibérément subversif visant à tourner de haut en bas notre manière de voir habituelle… Leur but n’est pas de confirmer, mais de déraciner. Vous pouvez imaginer l’effet que cela produit sur un auditoire. Au travers des évangiles, nous entendons les gens dire sans cesse : « Qu’est-ce que cela qu’il enseigne ? Personne n’a jamais parlé comme cela avant. D’où tient-il cela, d’où vient-il ? ».

« Le poème à venir »

Interview de Jean Lavoué, écrivain et poète

Interview de Jean Lavoué, écrivain et poète

En réponse à notre quête spirituelle, un livre vient de paraitre : « Le poème à venir. Pour une spiritualité des lisières » (1). Si, au premier abord, le titre peut paraître insolite, il convient au départ d’entendre la voix qui s’y exprime, le parcours de l’auteur. Celui-ci, Jean Lavoué, est un écrivain, éditeur et poète breton. On peut en lire ici et là la biographie. Mais la meilleure entrée nous paraît une interview de Magali Michel parue dans La Vie : « De l’absence jaillit la présence » (2).

Très tôt porté à l’écriture, Jean Lavoué s’engage dans une expression poétique. C’est un atout pour faire face aux embuches de la vie et approfondir un chemin de libération spirituelle où il sera aidé par un prêtre atypique, Jean Sulivan. Son parcours professionnel s’exerce dans l’éducation surveillée et dans la sauvegarde de l’enfance.

Méditation plurielle

Je m’en vais au Père

Je m’en vais au Père

Jean 14 : 1 à 4, et fin 12

« Je m’en vais au Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi… Dans la maison de mon Père je vais vous préparer une place… Lorsque je m’en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi… »

Jésus prépare ses disciples à son départ, Il en parle souvent. Le Berger va préparer une place pour ses brebis. Pour cela, Il doit partir et les quitter. Mais Il promet de revenir pour les chercher ; Il ne les abandonnera pas.

Non seulement Il doit partir vers le Père, dans ce royaume des cieux qu’Il a si souvent évoqué, et d’où Il est venu, en naissant dans une étable, mais Il fait la promesse de les prendre avec Lui pour qu’ils ne soient plus séparés. Quelle douceur et prévenance extrêmes.

Être là, tout simplement, avec ce que l’on est

Que vais-je vous raconter en cette fin de mois de juin ?

Que vais-je vous raconter en cette fin de mois de juin ?

Des moments essentiels de la vie quand on se prépare à la quitter. Très beaux cependant. Dans la joie de retrouvailles.

Il se trouve qu’en quelques semaines, j’ai accompagné ou assisté au départ de trois amis ou proches, très différents. Tous dans la lumière de Dieu, avec leurs paquets de souffrances plus ou moins lourdes, dans une ambiance apaisée ou pas.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

L’amour de la beauté est le point de rencontre entre l’homme et Dieu

Ce récent podcast du site Zeteo, d’inspiration œcuménique, rapporte une interview de Philippe Dautais, prêtre orthodoxe. En quête spirituelle dans sa jeunesse, Philippe Dautais a trouvé réponse en Egypte dans le monachisme chrétien et l’enseignement des pères du...

Un dialogue théologique pour l’unité des chrétiens

En audio*, la rencontre entre les deux théologiens que sont Claire Sixt-Gateuille et Odaïr Pedroso Mateus. « Ils nous présentent la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises ainsi que l’apport de ses travaux au dialogue œcuménique. Les dialogues...

Au Canada, le pape François demande pardon, mais des insatisfactions demeurent

Le voyage du pape François au Canada qui s’est terminé le 29 juillet 2022, « a été marqué par la demande de pardon historique du pape ». « Le 25 juillet, il a demandé pardon aux autochtones pour le rôle joué par l’Eglise dans l’administration des pensionnats entre...

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

l’apport de la culture numérique à un parcours de foi en marge des cadres institutionnels

H G nous rapporte ici son parcours de foi. Depuis sa tendre enfance, elle a eu « la conscience et l’expérience d’une relation intime et personnelle avec Dieu… Ma foi a grandi et s’est développée au sein de communautés ecclésiales porteuses de croyances extrêmement puissantes, pour certaines très positives, pour d’autres, vecteurs d’exclusion, de culpabilité et de recherche permanente d’une forme de performance spirituelle».

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Témoignages

.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

WEBINAIRES EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

https://archipel.uqam.ca/15687/

WEBINAIRES

EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

Dans un pays vulnérable confronté au défi de la pauvreté, du dérèglement climatique, des conflits politico-religieux, A9 entreprend une action pacifiante selon deux axes particulièrement innovants : le développement d’une agriculture urbaine visant à l’autonomie alimentaire sous forme de jardins potagers dans une grande ville africaine, et la mise en œuvre d’une formation en vue de la compréhension interreligieuse et interculturelle en partenariat avec l’université de Bangui.

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

Suite à l’intérêt qu’a suscité au cours de l’été l’article de Pierre LeBel sur la théologie autochtone au Canada et les déplacements qu’elle propose, Témoins a décidé d’offrir un webinaire sur ce thème avec Pierre LeBel et ses deux invités.

La chrétienté ayant participé à la colonisation des territoires et des peuples dans les Amériques, l’Afrique, en Asie et en Océanie, il s’ensuit que la postchrétienté participe à la décolonisation des territoires et des peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde. Que nous proposent les théologiens et les croyants autochtones afin que la foi chrétienne soit véritablement libératrice ? Notre webinaire portera sur le Québec afin de voir comment ses enjeux se réalisent sur le terrain.

https://archipel.uqam.ca/15687/