EDITO

Le souffle de l’Esprit

Si nous avons bien conscience des ombres et des obscurités qui affectent certains milieux religieux et si, en regard, nous savons les dangers qui menacent notre humanité et notre biosphère, lesquels appellent une mobilisation des consciences dans une puissance d’amour et de fraternité, la dynamique nécessaire requiert un élan vital qui s’inscrit dans le souffle de l’Esprit. Alors il est bon d’apprendre à constater que ce souffle est déjà là et que nous pouvons nous inscrire dans sa dynamique. C’est là que nous pouvons apprécier le podcast : « L’Esprit du temps et le souffle de l’Esprit », réalisé par Jean-Christophe Emery dans le cadre de l’Église réformée du canton de Vaud. En effet, c’est bien dans un regard inspiré par l’Esprit que Jean-Christophe Emery examine les éveils actuels, non seulement les grands mouvements pentecôtistes et charismatiques, mais aussi les nombreuses initiatives en train de germer dans des formes plus discrètes. L’approche de Témoins telle qu’elle s’est développée au long des années s’inscrit dans le même regard. Dans la même série de podcasts, le sociologue, Philippe Gonzalez retrace la dynamique pentecôtiste et charismatique, de rebonds en rebonds, depuis le début du XXe siècle.

Tout récemment, un évènement douloureux, le brusque décès de Carlos Payan nous appelle à évoquer cette grande figure dans sa pratique de la guérison divine et dans son œuvre œcuménique. C’est confirmer la force et l’actualité de la dimension charismatique.

Cette revue de presse se trouve être particulièrement éclairante à travers une grande diversité de situations. N’est-ce pas le cas lorsqu’on apprend qu’au Forum chrétien d’Accra, on partage expériences et témoignages en petits groupes de chrétiens aux cheminements très divers. C’est bien dans ce même esprit interconfessionnel que Témoins a grandi.

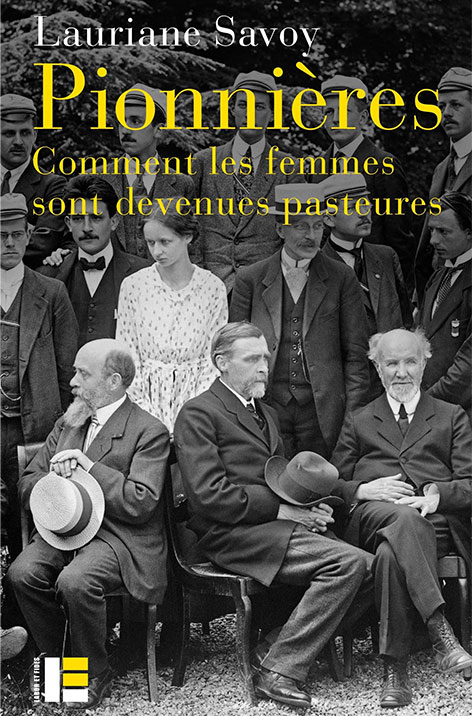

Reconnaitre la place et l’apport des femmes dans les ministères pastoraux, voilà une question à l’ordre du jour dans certaines Églises qui renâclent en dressant des barrières. Le témoignage d’Emmanuelle Seyboldt, présidente du Conseil national de l’Église protestante Unie est d’autant plus précieux.

En envisageant avec un peu de recul la réussite des Jeux Olympique 2024 à Paris, il est bon de mesurer à travers ces derniers échos combien la présence chrétienne a pu s’y manifester. L’écoute des témoignages dans le respect est une avancée de civilisation. Des membres de Témoins ont participé à cette expérience et on pourra en reparler.

Enfin, c’est avec émerveillement que l’on peut entendre le cheminement d’Annick de Souzenelle. N’y a-t-il pas là, à travers un parcours singulier, l’émergence d’une connaissance et d’une vision de la richesse incommensurable de la Parole biblique. Le philosophe Bertrand Vergely ne vient pas seulement garantir la solidité de cet apport, mais, dans un mouvement conjoint du cœur et de la raison, il nous en montre la dimension vivifiante. Oui, L’Esprit souffle aujourd’hui.

La rédaction de Témoins

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Panorama de presse – Hiver 2024

__________________

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Taizé, village du monde

« Taizé, village monde », c’est le titre d’un film documentaire récent sorti...

Le Groupe des Dombes publie un nouvel ouvrage aux éditions du Cerf

« De toutes les nations… ». Pour la catholicité des Églises ». Or le Groupe...

Rencontre entre deux hommes d’église en commune ouverture

Samuel Amedro et Jean-Paul Vesco Suscité par l’éditrice des éditions Labor et...

Une nouvelle étape du synode de l’Église catholique

« Synode… une révolution en marche… lente ? ». Lorsque nous cherchons à nous...

Le synode vu par Christoph Theobald

L’avancée d’une culture du dialogue Christoph Theobald, théologien jésuite, a...

Un point de vue de la sociologue Danièle Hervieu-Léger

« François, l’utopie d’une Église universelle au risque d’un schisme ». Dans...

Le discours du pape François face à la mer Méditerranée en hommage aux migrants

Face à la mer Méditerranée et en présence de personnalités civiles et...

Laudate Deum. Louez Dieu.

Adresse à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique...

L’E-église, faire communauté sur le Web

Depuis le début du siècle, particulièrement dans les pays anglophones, des...

En Suisse, une rencontre organisée par les Églises réformées en vue d’un dialogue avec les spiritualités alternatives

Un théologien Fritz Lienhard a publié récemment un livre : « L’avenir des...

Répondre au désir d’expérience chrétienne

Une interpellation pour les Églises réformées suisses L’expérience est de plus...

Rubriques

__________________

EDITO

Appelés à voir en avant

Dans ce monde en plein bouleversement, nous sommes saisis par les cris des victimes d’une fureur guerrière, inquiets face à l’ampleur des dégâts que l’humanité a provoqué dans les équilibres naturels, déconcertés par un manque croissant de repères. En d’autres temps, bien d’autre maux ont affligé l’humanité. Et c‘est pourquoi les visions d’espérance qui sont apparues alors, continuent à nous éclairer aujourd’hui.

Ainsi le message biblique s’adresse à nous aujourd’hui avec une particulière pertinence. Nous sommes appelés à prendre conscience du rapport entre nos actes et leurs effets et à écouter l’inspiration divine pour changer nos comportements et entrer dans une dynamique d’espérance. Appelés à regarder autrement, à regarder en avant.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Comment les marges sont terre propice au renouvellement spirituel et à l’innovation religieuse

« Au bord de l’intérieur » : Une séquence de Richard Rohr (1)

« The edge of the inside »: le bord de l’intérieur : dans cette séquence, Richard Rohr évoque une position marginale, à distance du cœur du système, du centre de l’organisation, sans être ignorante de ce qui s’y trame. Ainsi, dans la Bible, les prophètes savent bien ce que vit le peuple, mais ils ne sont pas prisonniers du système religieux et politique dominant. Ils se tiennent à la marge, ils parlent du « bord de l’intérieur ». « Par définition, les prophètes étaient des voyants et des chercheurs (seers and seekers) du Mystère Éternel qui parait toujours nouveau, et hérétique à de vieux yeux et au souci habituel de sécurité. Les prophètes hébreux vivaient à l’intérieur du judaïsme ». Ainsi, « nous pouvons critiquer quelque chose seulement si nous marchons sur la ligne étroite comme une personne qui est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que les prophètes osaient marcher ».

Ecothéologie et pentecôtisme

Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées.

En Dieu communion, une harmonie pour la terre

La perspective d’une théologienne grecque : Ioanna Sahinidou

La perspective d’une théologienne grecque : Ioanna Sahinidou

Une contextualisation de la Perichorese christique pour la crise écologique

Scientifique, philosophe, Ioanna Sahinidou a soutenu une thèse de doctorat à l’Université du Pays de Galles (University of Wales Trinity Saint David. Department of Theology) et elle publie en 2014 un livre intitulé : « Hope for the suffering ecosystems of our Planet. The contextualisation of Christological Perichoresis for the ecological crisis » (1)

Pour une renaissance de la recherche théologique en Afrique francophone

Dr Rodolphe Gozegba de Bombémbé, dirigeant fondateur de l’Association A9

La recherche théologique en Afrique francophone est une préoccupation qui me tient profondément à cœur. En tant que théologien africain, je suis conscient des défis auxquels sont confrontés nos chercheurs dans ce domaine. Il est temps de mettre en lumière ces difficultés et d’appeler à une action concertée pour les surmonter.

L’un des problèmes majeurs que rencontrent les théologiens africains est le manque de ressources, en particulier en ce qui concerne l’accès aux bibliothèques bien fournies et aux ouvrages de référence. Les institutions académiques en Afrique francophone font face à un déficit de livres et de fonds de recherche. Les bibliothèques existantes sont souvent sous-équipées, ce qui limite considérablement la portée des recherches théologiques. Cette situation englobe le développement des étudiants et le potentiel des jeunes chercheurs.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

Regard sur les dix années d’exercice de la papauté par le pape François

On commémore actuellement l’arrivée, il y a dix ans, du pape François, élu par un conclave ; pour beaucoup une heureuse surprise, car son attitude rompait avec le conservatisme des deux papes précédents, ravivait l’espérance née au concile Vatican II. Mais, sur le...

Anne Soupa : le renouveau de l’Église passe aussi par les femmes

Anne Soupa est bien connue pour son action militante en vue d’une réforme de l’Eglise catholique. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle poursuivra ensuite des études à l’Institut de pastorale et d’études religieuses de Lyon où elle obtient une...

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Face à une accélération et à une chosification de la société

Face à une accélération et à une chosification de la société, y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Face à une accélération et à une chosification de la société, y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Notre inquiétude vis-à-vis de l’évolution actuelle de la société ne tient pas uniquement à une analyse. Elle se fonde sur un ressenti à partir d’indices précis. Et parmi ces indices, il y a l’impression que tout va de plus en plus vite, en consommant le temps disponible. Nous vivons sous la pression d’une accélération. Comme l’écrit le sociologue Hartmut Rosa : « Nous vivons à une époque qui exige de notre part que nous nous adaptions rapidement à de nouvelles techniques et à de nouvelles pratiques sociales. Nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides pour nous permettre de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre aujourd’hui, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).

Et comme le rappelle le chercheur qui vient l’interviewer, Nathanaël Wallenhorst, nous sommes en présence d’un phénomène puissant : « La période contemporaine est marquée par une triple accélération : l’accélération technique, l’accélération du changement, social et l’accélération du rythme de vie ; Il faut y ajouter la Grande Accélération que constitue l’entrée dans l’Anthropocène » (p 43).

A partir des années 1950, une consommation exponentielle, doublée d’une augmentation de la population humaine, emportent l’ensemble du système Terre dans une course folle et pour un horizon impropre à la vie humaine en société » (p 8).

Que faire ? Bien sûr, cette accélération est « inhérente au capitalisme rentier et spéculatif qui gangrène nos sociétés ». Mais ce système s’inscrit dans une culture qui nous influence de bout en bout.

Nous avons perdu de vue l’essentiel

Auteur : Frederic de Coninck

Auteur : Frederic de Coninck

Jean-Luc Porquet a publié, dans le Canard Enchaîné du 31 mai, un article bref, mais décisif, sur les impasses dans lesquelles notre société se débat actuellement. On n’attend pas forcément des réflexions de fond dans un tel journal, mais la prise de recul est, ici, tout à fait bienvenue. Le point de départ est un commentaire sur l’invitation à l’Élysée de quatre « sociologues » (aucun n’a une activité actuelle de recherche dans ce domaine) pour tenter de renouer le lien avec un corps social qui échappe de plus en plus à la prise du politique. L’article reproduit le conseil critique formulé, à cette occasion, à l’adresse d’Emmanuel Macron, par Jean Viard : « Le problème, c’est que vous n’avez pas de récit face à la transition climatique. Vous nous racontez le piston, le moteur, le turbo… Mais l’enjeu, c’est le but, pas le capot de la voiture ! ».

Là-dessus Jean-Luc Porquet ajoute un commentaire : « mais pourquoi attendre du Président qu’il nous fournisse un « récit » ? En est-il seulement capable ? Son « récit » ne peut que s’inscrire dans sa vision du monde, laquelle est dominée par un seul mot : « compétitivité ». Face à la « rupture de civilisation » qui s’annonce, tout ce que propose Macron, c’est que la France devienne « leader des industries vertes ».

Les voies de la paix à travers la construction de la cohésion sociale et la promotion du dialogue interreligieux et interculturel en Centre Afrique

Entretien avec Rodolphe Gozegba, docteur en théologie et Président de l’association A9

- Depuis quelques mois, l’association A9, tout en poursuivant son action pour la création de jardins potagers et le développement de l’autonomie alimentaire à Bangui, s’est engagée dans la promotion du dialogue interreligieux et interculturel en Centre Afrique. Pourquoi cette nouvelle orientation ?

Cette action fait partie intégrante des neuf (09) actions prévues par A9 dès la création de l’association. Elles répondent toutes à des problématiques minant le pays; la première de ces neuf (09) actions a été la distribution de kits (Bêche, houe, arrosoir, semences) dans le cadre de l’opération « Nourris ta ville en 90 jours » pour participer à l’introduction de l’autonomie alimentaire à Bangui. La seconde visant au retour de la cohésion sociale en RCA a commencé par la création d’une formation interculturelle et interreligieuse.

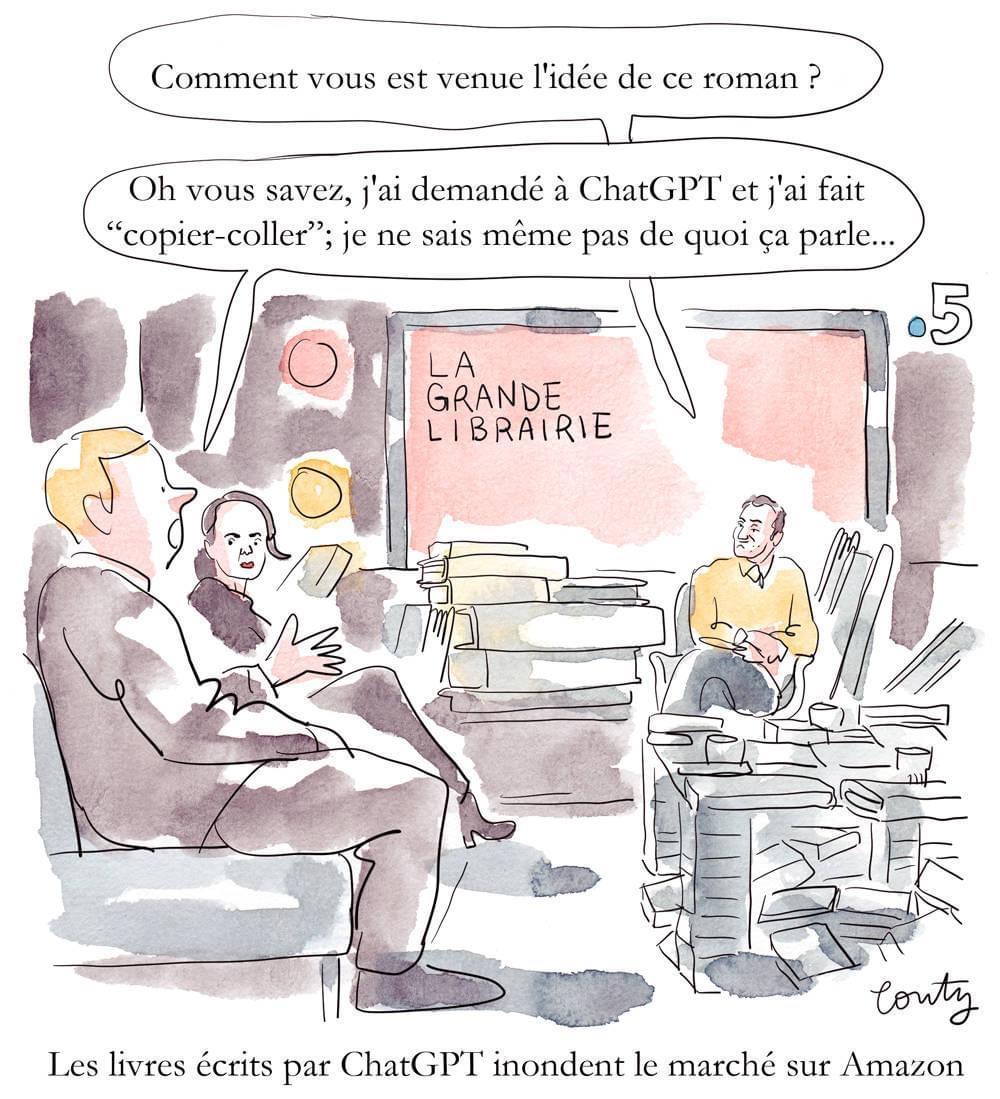

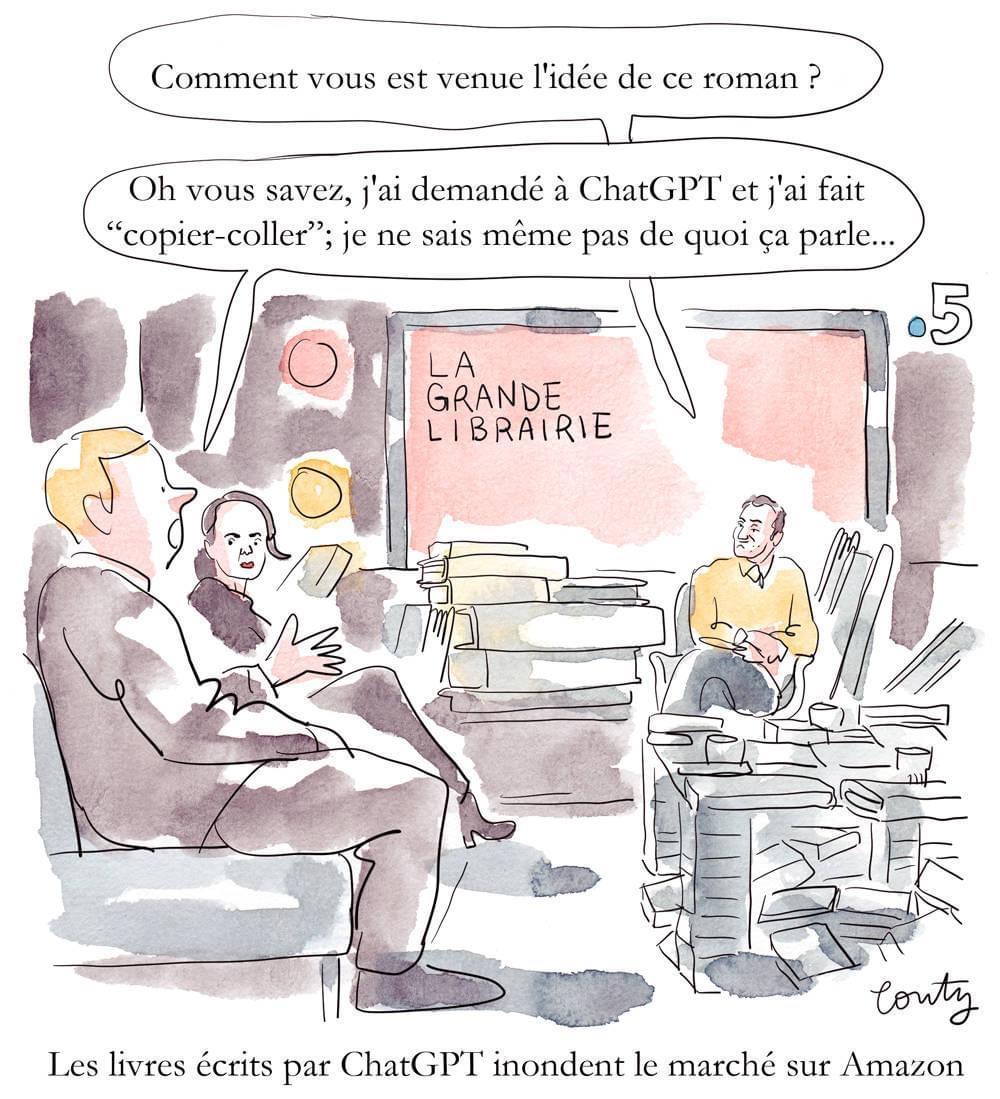

La révolution ChatGPT

Regard œcuménique sur ChatGPT

Regard œcuménique sur ChatGPT

Interview de David GONZALEZ sur RCF : La révolution ChatGPT » , par Geneviève Gubert : https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/regard-oecumenique?episode=342086

La bataille a commencé. L’application ChatGPT est-elle « essentiellement du plagiat high-tech”, “une façon d’éviter d’apprendre” », ou un saut économique, social et technologique majeur ? Peut-on lui faire confiance ? Doit-on la croire ? À vous de le dire. Les questions de cet interview sont 100 % humaines et les réponses sont 100 % celles de ChatGPT. Cette introduction n’a donc pas été créée par un robot. Pour le moment.

Si la première chose qui vous vient à l’esprit est, « ras-le-bol de l’aliénation à Internet » : « Désolé, mais j’ai du mal à m’intéresser à la prose (ou aux vers) produits par des ordinateurs, pourtant j’ai un master en intelligence artificielle, ou peut-être est-ce parce que j’ai un master en intelligence artificielle. J’aime infiniment mieux discuter avec des vraies personnes, avec un cœur, plus ou moins animées du Souffle (Esprit) : des humains et Dieu » (pasteur Marc Pernot), suivez ce lien* ou sautez à la fin de cet article (sa conclusion est excellente)

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

Voyage du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du sud

Du 31 janvier au 5 février 2023, le pape François s’est rendu en République démocratique du Congo et au Soudan du sud. Il a reçu dans ces pays un accueil enthousiaste et notamment à Kinshasa, capitale de la RDC. Il a appelé à la paix et il a dénoncé le colonialisme...

Reconnaître le miracle dans nos vies

Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.

Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.

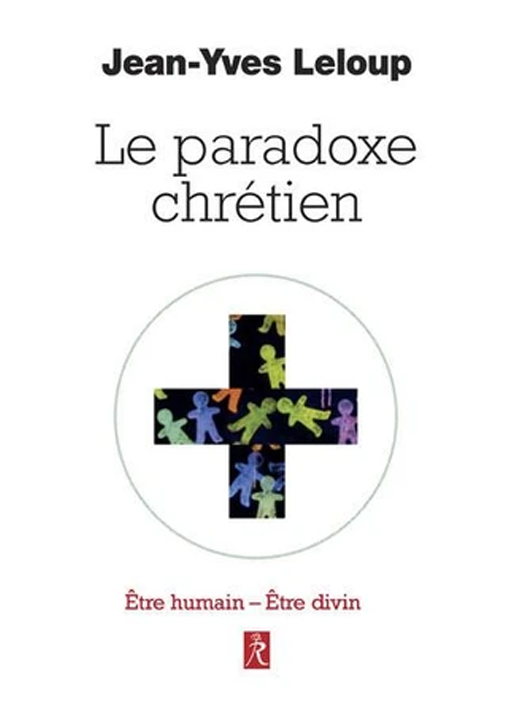

Le paradoxe chrétien : être humain – être divin

Le paradoxe chrétien : être humain — être divin, Jean-Yves Leloup

Le paradoxe chrétien : être humain — être divin, Jean-Yves Leloup

Par Pierre LeBel

Ce dernier des nombreux livres du théologien et philosophe orthodoxe, Jean-Yves Leloup, est composé de trois essais chacun complet en soi, mais présentés ici en complémentarité les uns des autres autour d’un thème central. Le premier répond à la question, « qu’est-ce qu’être chrétien aujourd’hui » ? Son deuxième essai nous interpelle à nous considérer nous-mêmes comme icônes ou manifestations du réel, du Dieu invisible et insaisissable. Enfin, le dernier nous présente les Béatitudes comme chemin vers la bienheureuse metanoïa, la transfiguration. Ils ont en commun comme thème central le paradoxe chrétien selon lequel nous sommes « par grâce ce que Dieu est par nature[1] ».

Nous vivons, comme Occidentaux, au sein d’une société plus que jamais frileuse à l’endroit de la religion et du langage chrétiens. Nous avons, il me semble, deux devoirs : (1) revisiter différemment et plus profondément notre foi et la spiritualité qu’elle évoque afin de mieux la saisir ou, préférablement, la laisser de nouveau nous saisir, et (2) apprendre de nouvelles façons de la vivre et d’en parler, de nouvelles expressions et métaphores qui pourraient la rendre attrayante et pertinente. La seule alternative serait d’en prendre nos distances comme le font aujourd’hui un nombre important de nos concitoyens. Pensons seulement à la montée de la non-religion en France comme au Canada[2].

Pour sa part, Jean Lavoué nous signale que « certains cherchent des mots nouveaux pour dire aujourd’hui l’inouï de l’Évangile ». Selon lui, « les mots ont trop servi. Ils semblent usés. Les termes de chrétienté puis de christianisme ont comme épuisé leurs ressources. Outres vides, ils laissent s’échapper par toutes leurs fissures le vin nouveau de la parole. » Encore faudrait-il « désempierrer la source pour tenter de la retrouver[3] ». Le livre de Jean-Yves Leloup vient souffler de nouveau le vent rafraîchissant de l’Esprit et de la Parole en invitant les disciples de Yeshoua (Jésus en araméen) « à mener une vie aussi paradoxale que la sienne, aussi énigmatique et lumineuse que la sienne.[4] »

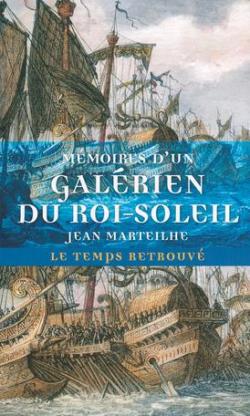

Mémoires d’un galérien du Roi Soleil

J’ai repris la lecture d’un livre acheté au Musée du Désert, dans les Cévennes, en 2008, ce musée retraçant l’histoire des premiers protestants : Mémoires d’un galérien du Roi Soleil, par Jean Marteilhe.

J’ai repris la lecture d’un livre acheté au Musée du Désert, dans les Cévennes, en 2008, ce musée retraçant l’histoire des premiers protestants : Mémoires d’un galérien du Roi Soleil, par Jean Marteilhe.

En 1700, un jeune homme de 17 ans, de Bergerac en Dordogne, décide de fuir les dragonnades avec un ami de son âge, et de quitter le royaume de France. Il est de la « religion prétendue réformée » (RPF), protestant donc.

En ce temps, le roi louis XIV a décidé de convertir de force ces hérétiques à la vraie religion, la catholique. Tous les moyens sont bons, y compris ces dragonnades qui autorisaient les dragons du roi à s’installer dans les familles, piller, voler, violer, tuer en toute impunité, jusqu’à la reddition du maître des lieux qui adjurait ou mourait. Les femmes étaient enfermées, souvent à vie, les enfants arrachés à leur famille, placés en orphelinat, pour « éradiquer le mal ».

Les tenants de cette nouvelle religion avaient réclamé auparavant la réforme du catholicisme, à l’époque critiquable avec l’achat des indulgences et autres trafics d’argent. En réponse à cette démarche, le Pape avait excommunié l’un de ses leaders, le moine allemand Martin Luther. Nous sommes au 16eme siècle.

L’amour des autres commence par l’amour de soi

Selon Jacqui Lewis

Selon Jacqui Lewis

Cette méditation publiée sur le site : Center for action and meditation (1), s’appuie sur la réflexion de la pasteure et docteure Jacqui Lewis (2) : « Peu importe ce que nous sommes et d’où nous venons, peu importe qui nous aimons et comment nous gagnons notre vie, l’appel à aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même, lorsqu’il est vécu, exprime l’interdépendance dont les humains ont besoin pour survivre et prospérer. Et le premier pas, le point de départ est l’amour de soi. Dans la langue grecque, les expressions : aimer son prochain et s’aimer soi-même sont reliées par le mot ‘os’ qui est comme un signe égal. Ce qui suggère que s’aimer et aimer son prochain, c’est exactement le même mouvement. Lorsque nous ne nous aimons pas nous-même, il est impossible d’aimer notre prochain.

Le lien entre l’amour de soi et l’amour des autres remonte du fond des temps. A partir du moment où nous nous sommes levés et sommes sortis de nos cavernes solitaires et sommes entrés dans la lumière de la communauté tribale, les humains ont compris cette unité inextricable. Nos vies sont tissées ensemble dans l’amour. Presque toutes les grandes religions du monde nous encouragent à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Appelé quelque fois la Règle d’Or, ce bel enseignement invite les humains à se traiter les uns les autres, et dans quelques traditions, toutes les créatures, comme nous aimerions qu’on nous traite. L’histoire enchâssée dans ces enseignements à travers les fois et les religions est : nous appartenons à un tissu mutuellement bénéfique de connections, de bien-être et d’amour. A la racine de cette connection, il y a l’empathie ; le résultat est la gentillesse, la compassion, le respect et la compréhension. Quand la religion n’est pas centrée sur la mutualité, elle peut devenir un de ces récits toxiques qui, à la fin, détruit l’amour de soi ».

Le bonheur et les larmes

La spiritualité des Psaumes.

La spiritualité des Psaumes.

La deuxième béatitude (la troisième dans certains manuscrits) pousse la tension du genre à son maximum : « heureux ceux qui pleurent (ou les affligés) car ils seront consolés ! » Jésus va loin dans le paradoxe.

Il y a, par ailleurs, une particularité : à la différence des autres béatitudes, elle ne désigne pas des personnes qui ont fait un choix de vie particulier. Les affligés, ou ceux qui pleurent, sont plutôt les victimes de choix faits par d’autres.

Ces deux remarques lancent deux défis à la compréhension, à l’appropriation et à l’actualisation de ce texte. A qui, à quoi, pensait Jésus ?

C’est l’occasion de dire que l’on perçoit mieux le sens des Béatitudes, si on considère qu’elles ouvrent, certes, une histoire (on entame, ici, une série de béatitudes au futur), mais qu’elles s’inscrivent, également, dans une histoire.

La tradition prophétique, à l’arrière-plan de cette béatitude

Le premier point de repère historique auquel on pense, dans le cas présent, est la lignée des prophètes qui ont porté la voix des affligés. Une référence encore plus précise est la prophétie d’Esaïe 61. La béatitude emprunte, en effet, les mots mêmes d’un extrait de ce texte (dans la version grecque de la Septante), qui, en effet, éclaire la portée de la parole de Jésus : « l’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l’affranchissement et aux prisonniers la libération, pour proclamer une année de faveur du Seigneur et un jour de vengeance, pour consoler tous ceux qui pleurent [les affligés], mettre à ceux qui pleurent [les affligés] en Sion un diadème, oui leur donner un diadème et non pas de la cendre, une huile de joie au lieu des pleurs [de l’affliction], un vêtement de louange, au lieu d’un esprit abattu. On les appellera térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, destinés à manifester sa splendeur » (Es 61.1-3).

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Rubriques

__________________

Comment les marges sont terre propice au renouvellement spirituel et à l’innovation religieuse

« Au bord de l’intérieur » : Une séquence de Richard Rohr (1)

« The edge of the inside »: le bord de l’intérieur : dans cette séquence, Richard Rohr évoque une position marginale, à distance du cœur du système, du centre de l’organisation, sans être ignorante de ce qui s’y trame. Ainsi, dans la Bible, les prophètes savent bien ce que vit le peuple, mais ils ne sont pas prisonniers du système religieux et politique dominant. Ils se tiennent à la marge, ils parlent du « bord de l’intérieur ». « Par définition, les prophètes étaient des voyants et des chercheurs (seers and seekers) du Mystère Éternel qui parait toujours nouveau, et hérétique à de vieux yeux et au souci habituel de sécurité. Les prophètes hébreux vivaient à l’intérieur du judaïsme ». Ainsi, « nous pouvons critiquer quelque chose seulement si nous marchons sur la ligne étroite comme une personne qui est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que les prophètes osaient marcher ».

Ecothéologie et pentecôtisme

Dans la prise de conscience écologique, une nouvelle vision théologique est apparue au point de porter un nom : écothéologie. Michel Maxime Egger nous en a montré les différents visages (1). Nous savons aussi comment le théologien Jürgen Moltmann a sous-titré son livre : « Dieu dans la création » paru dès 1988 : « Traité écologique de la création » et poursuivi ensuite constamment son œuvre en ce domaine (2). En 2015, le pape François publie dans ce domaine une encyclique retentissante : « Laudato si’ » (3). Dans la dernière décennie, ce mouvement est également apparu dans le champs pentecôtiste, du moins chez certains théologiens anglophones. Sachant l’expansion actuelle du pentecôtisme dans le monde, ce fait est important d’autant que certaines manifestations politiques du pentecôtisme dans certains pays ont pu être contestées.

En Dieu communion, une harmonie pour la terre

La perspective d’une théologienne grecque : Ioanna Sahinidou

La perspective d’une théologienne grecque : Ioanna Sahinidou

Une contextualisation de la Perichorese christique pour la crise écologique

Scientifique, philosophe, Ioanna Sahinidou a soutenu une thèse de doctorat à l’Université du Pays de Galles (University of Wales Trinity Saint David. Department of Theology) et elle publie en 2014 un livre intitulé : « Hope for the suffering ecosystems of our Planet. The contextualisation of Christological Perichoresis for the ecological crisis » (1)

Pour une renaissance de la recherche théologique en Afrique francophone

Dr Rodolphe Gozegba de Bombémbé, dirigeant fondateur de l’Association A9

La recherche théologique en Afrique francophone est une préoccupation qui me tient profondément à cœur. En tant que théologien africain, je suis conscient des défis auxquels sont confrontés nos chercheurs dans ce domaine. Il est temps de mettre en lumière ces difficultés et d’appeler à une action concertée pour les surmonter.

L’un des problèmes majeurs que rencontrent les théologiens africains est le manque de ressources, en particulier en ce qui concerne l’accès aux bibliothèques bien fournies et aux ouvrages de référence. Les institutions académiques en Afrique francophone font face à un déficit de livres et de fonds de recherche. Les bibliothèques existantes sont souvent sous-équipées, ce qui limite considérablement la portée des recherches théologiques. Cette situation englobe le développement des étudiants et le potentiel des jeunes chercheurs.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Recherche et innovation

.

Face à une accélération et à une chosification de la société

Face à une accélération et à une chosification de la société, y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Face à une accélération et à une chosification de la société, y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Notre inquiétude vis-à-vis de l’évolution actuelle de la société ne tient pas uniquement à une analyse. Elle se fonde sur un ressenti à partir d’indices précis. Et parmi ces indices, il y a l’impression que tout va de plus en plus vite, en consommant le temps disponible. Nous vivons sous la pression d’une accélération. Comme l’écrit le sociologue Hartmut Rosa : « Nous vivons à une époque qui exige de notre part que nous nous adaptions rapidement à de nouvelles techniques et à de nouvelles pratiques sociales. Nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides pour nous permettre de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre aujourd’hui, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).

Et comme le rappelle le chercheur qui vient l’interviewer, Nathanaël Wallenhorst, nous sommes en présence d’un phénomène puissant : « La période contemporaine est marquée par une triple accélération : l’accélération technique, l’accélération du changement, social et l’accélération du rythme de vie ; Il faut y ajouter la Grande Accélération que constitue l’entrée dans l’Anthropocène » (p 43).

A partir des années 1950, une consommation exponentielle, doublée d’une augmentation de la population humaine, emportent l’ensemble du système Terre dans une course folle et pour un horizon impropre à la vie humaine en société » (p 8).

Que faire ? Bien sûr, cette accélération est « inhérente au capitalisme rentier et spéculatif qui gangrène nos sociétés ». Mais ce système s’inscrit dans une culture qui nous influence de bout en bout.

Nous avons perdu de vue l’essentiel

Auteur : Frederic de Coninck

Auteur : Frederic de Coninck

Jean-Luc Porquet a publié, dans le Canard Enchaîné du 31 mai, un article bref, mais décisif, sur les impasses dans lesquelles notre société se débat actuellement. On n’attend pas forcément des réflexions de fond dans un tel journal, mais la prise de recul est, ici, tout à fait bienvenue. Le point de départ est un commentaire sur l’invitation à l’Élysée de quatre « sociologues » (aucun n’a une activité actuelle de recherche dans ce domaine) pour tenter de renouer le lien avec un corps social qui échappe de plus en plus à la prise du politique. L’article reproduit le conseil critique formulé, à cette occasion, à l’adresse d’Emmanuel Macron, par Jean Viard : « Le problème, c’est que vous n’avez pas de récit face à la transition climatique. Vous nous racontez le piston, le moteur, le turbo… Mais l’enjeu, c’est le but, pas le capot de la voiture ! ».

Là-dessus Jean-Luc Porquet ajoute un commentaire : « mais pourquoi attendre du Président qu’il nous fournisse un « récit » ? En est-il seulement capable ? Son « récit » ne peut que s’inscrire dans sa vision du monde, laquelle est dominée par un seul mot : « compétitivité ». Face à la « rupture de civilisation » qui s’annonce, tout ce que propose Macron, c’est que la France devienne « leader des industries vertes ».

Les voies de la paix à travers la construction de la cohésion sociale et la promotion du dialogue interreligieux et interculturel en Centre Afrique

Entretien avec Rodolphe Gozegba, docteur en théologie et Président de l’association A9

- Depuis quelques mois, l’association A9, tout en poursuivant son action pour la création de jardins potagers et le développement de l’autonomie alimentaire à Bangui, s’est engagée dans la promotion du dialogue interreligieux et interculturel en Centre Afrique. Pourquoi cette nouvelle orientation ?

Cette action fait partie intégrante des neuf (09) actions prévues par A9 dès la création de l’association. Elles répondent toutes à des problématiques minant le pays; la première de ces neuf (09) actions a été la distribution de kits (Bêche, houe, arrosoir, semences) dans le cadre de l’opération « Nourris ta ville en 90 jours » pour participer à l’introduction de l’autonomie alimentaire à Bangui. La seconde visant au retour de la cohésion sociale en RCA a commencé par la création d’une formation interculturelle et interreligieuse.

La révolution ChatGPT

Regard œcuménique sur ChatGPT

Regard œcuménique sur ChatGPT

Interview de David GONZALEZ sur RCF : La révolution ChatGPT » , par Geneviève Gubert : https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/regard-oecumenique?episode=342086

La bataille a commencé. L’application ChatGPT est-elle « essentiellement du plagiat high-tech”, “une façon d’éviter d’apprendre” », ou un saut économique, social et technologique majeur ? Peut-on lui faire confiance ? Doit-on la croire ? À vous de le dire. Les questions de cet interview sont 100 % humaines et les réponses sont 100 % celles de ChatGPT. Cette introduction n’a donc pas été créée par un robot. Pour le moment.

Si la première chose qui vous vient à l’esprit est, « ras-le-bol de l’aliénation à Internet » : « Désolé, mais j’ai du mal à m’intéresser à la prose (ou aux vers) produits par des ordinateurs, pourtant j’ai un master en intelligence artificielle, ou peut-être est-ce parce que j’ai un master en intelligence artificielle. J’aime infiniment mieux discuter avec des vraies personnes, avec un cœur, plus ou moins animées du Souffle (Esprit) : des humains et Dieu » (pasteur Marc Pernot), suivez ce lien* ou sautez à la fin de cet article (sa conclusion est excellente)

Lire ou relire les articles de la catégorie Culture et Société

.

Le paradoxe chrétien : être humain – être divin

Le paradoxe chrétien : être humain — être divin, Jean-Yves Leloup

Le paradoxe chrétien : être humain — être divin, Jean-Yves Leloup

Par Pierre LeBel

Ce dernier des nombreux livres du théologien et philosophe orthodoxe, Jean-Yves Leloup, est composé de trois essais chacun complet en soi, mais présentés ici en complémentarité les uns des autres autour d’un thème central. Le premier répond à la question, « qu’est-ce qu’être chrétien aujourd’hui » ? Son deuxième essai nous interpelle à nous considérer nous-mêmes comme icônes ou manifestations du réel, du Dieu invisible et insaisissable. Enfin, le dernier nous présente les Béatitudes comme chemin vers la bienheureuse metanoïa, la transfiguration. Ils ont en commun comme thème central le paradoxe chrétien selon lequel nous sommes « par grâce ce que Dieu est par nature[1] ».

Nous vivons, comme Occidentaux, au sein d’une société plus que jamais frileuse à l’endroit de la religion et du langage chrétiens. Nous avons, il me semble, deux devoirs : (1) revisiter différemment et plus profondément notre foi et la spiritualité qu’elle évoque afin de mieux la saisir ou, préférablement, la laisser de nouveau nous saisir, et (2) apprendre de nouvelles façons de la vivre et d’en parler, de nouvelles expressions et métaphores qui pourraient la rendre attrayante et pertinente. La seule alternative serait d’en prendre nos distances comme le font aujourd’hui un nombre important de nos concitoyens. Pensons seulement à la montée de la non-religion en France comme au Canada[2].

Pour sa part, Jean Lavoué nous signale que « certains cherchent des mots nouveaux pour dire aujourd’hui l’inouï de l’Évangile ». Selon lui, « les mots ont trop servi. Ils semblent usés. Les termes de chrétienté puis de christianisme ont comme épuisé leurs ressources. Outres vides, ils laissent s’échapper par toutes leurs fissures le vin nouveau de la parole. » Encore faudrait-il « désempierrer la source pour tenter de la retrouver[3] ». Le livre de Jean-Yves Leloup vient souffler de nouveau le vent rafraîchissant de l’Esprit et de la Parole en invitant les disciples de Yeshoua (Jésus en araméen) « à mener une vie aussi paradoxale que la sienne, aussi énigmatique et lumineuse que la sienne.[4] »

Mémoires d’un galérien du Roi Soleil

J’ai repris la lecture d’un livre acheté au Musée du Désert, dans les Cévennes, en 2008, ce musée retraçant l’histoire des premiers protestants : Mémoires d’un galérien du Roi Soleil, par Jean Marteilhe.

J’ai repris la lecture d’un livre acheté au Musée du Désert, dans les Cévennes, en 2008, ce musée retraçant l’histoire des premiers protestants : Mémoires d’un galérien du Roi Soleil, par Jean Marteilhe.

En 1700, un jeune homme de 17 ans, de Bergerac en Dordogne, décide de fuir les dragonnades avec un ami de son âge, et de quitter le royaume de France. Il est de la « religion prétendue réformée » (RPF), protestant donc.

En ce temps, le roi louis XIV a décidé de convertir de force ces hérétiques à la vraie religion, la catholique. Tous les moyens sont bons, y compris ces dragonnades qui autorisaient les dragons du roi à s’installer dans les familles, piller, voler, violer, tuer en toute impunité, jusqu’à la reddition du maître des lieux qui adjurait ou mourait. Les femmes étaient enfermées, souvent à vie, les enfants arrachés à leur famille, placés en orphelinat, pour « éradiquer le mal ».

Les tenants de cette nouvelle religion avaient réclamé auparavant la réforme du catholicisme, à l’époque critiquable avec l’achat des indulgences et autres trafics d’argent. En réponse à cette démarche, le Pape avait excommunié l’un de ses leaders, le moine allemand Martin Luther. Nous sommes au 16eme siècle.

L’amour des autres commence par l’amour de soi

Selon Jacqui Lewis

Selon Jacqui Lewis

Cette méditation publiée sur le site : Center for action and meditation (1), s’appuie sur la réflexion de la pasteure et docteure Jacqui Lewis (2) : « Peu importe ce que nous sommes et d’où nous venons, peu importe qui nous aimons et comment nous gagnons notre vie, l’appel à aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même, lorsqu’il est vécu, exprime l’interdépendance dont les humains ont besoin pour survivre et prospérer. Et le premier pas, le point de départ est l’amour de soi. Dans la langue grecque, les expressions : aimer son prochain et s’aimer soi-même sont reliées par le mot ‘os’ qui est comme un signe égal. Ce qui suggère que s’aimer et aimer son prochain, c’est exactement le même mouvement. Lorsque nous ne nous aimons pas nous-même, il est impossible d’aimer notre prochain.

Le lien entre l’amour de soi et l’amour des autres remonte du fond des temps. A partir du moment où nous nous sommes levés et sommes sortis de nos cavernes solitaires et sommes entrés dans la lumière de la communauté tribale, les humains ont compris cette unité inextricable. Nos vies sont tissées ensemble dans l’amour. Presque toutes les grandes religions du monde nous encouragent à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Appelé quelque fois la Règle d’Or, ce bel enseignement invite les humains à se traiter les uns les autres, et dans quelques traditions, toutes les créatures, comme nous aimerions qu’on nous traite. L’histoire enchâssée dans ces enseignements à travers les fois et les religions est : nous appartenons à un tissu mutuellement bénéfique de connections, de bien-être et d’amour. A la racine de cette connection, il y a l’empathie ; le résultat est la gentillesse, la compassion, le respect et la compréhension. Quand la religion n’est pas centrée sur la mutualité, elle peut devenir un de ces récits toxiques qui, à la fin, détruit l’amour de soi ».

Le bonheur et les larmes

La spiritualité des Psaumes.

La spiritualité des Psaumes.

La deuxième béatitude (la troisième dans certains manuscrits) pousse la tension du genre à son maximum : « heureux ceux qui pleurent (ou les affligés) car ils seront consolés ! » Jésus va loin dans le paradoxe.

Il y a, par ailleurs, une particularité : à la différence des autres béatitudes, elle ne désigne pas des personnes qui ont fait un choix de vie particulier. Les affligés, ou ceux qui pleurent, sont plutôt les victimes de choix faits par d’autres.

Ces deux remarques lancent deux défis à la compréhension, à l’appropriation et à l’actualisation de ce texte. A qui, à quoi, pensait Jésus ?

C’est l’occasion de dire que l’on perçoit mieux le sens des Béatitudes, si on considère qu’elles ouvrent, certes, une histoire (on entame, ici, une série de béatitudes au futur), mais qu’elles s’inscrivent, également, dans une histoire.

La tradition prophétique, à l’arrière-plan de cette béatitude

Le premier point de repère historique auquel on pense, dans le cas présent, est la lignée des prophètes qui ont porté la voix des affligés. Une référence encore plus précise est la prophétie d’Esaïe 61. La béatitude emprunte, en effet, les mots mêmes d’un extrait de ce texte (dans la version grecque de la Septante), qui, en effet, éclaire la portée de la parole de Jésus : « l’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l’affranchissement et aux prisonniers la libération, pour proclamer une année de faveur du Seigneur et un jour de vengeance, pour consoler tous ceux qui pleurent [les affligés], mettre à ceux qui pleurent [les affligés] en Sion un diadème, oui leur donner un diadème et non pas de la cendre, une huile de joie au lieu des pleurs [de l’affliction], un vêtement de louange, au lieu d’un esprit abattu. On les appellera térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, destinés à manifester sa splendeur » (Es 61.1-3).

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Vie et spiritualité

Lytta Basset, pionnière de l’accompagnement spirituel

On sait combien il y a aujourd’hui une prise de conscience de besoins de transformation dans un registre psychologique. Et, par ailleurs, certains demandent à être conseillés dans leurs choix de vie. Sur le plan religieux, il y a eu dans le passé des requêtes de...

Les enjeux de la théologie publique

La théologie publique est apparue au cours des dernières décennies à partir d’une réflexion engagée aux Etats-Unis. Il s’agit de partir des ressources, des intuitions, des valeurs de la foi chrétienne pour contribuer au bien être de la société. C’est entrer en...

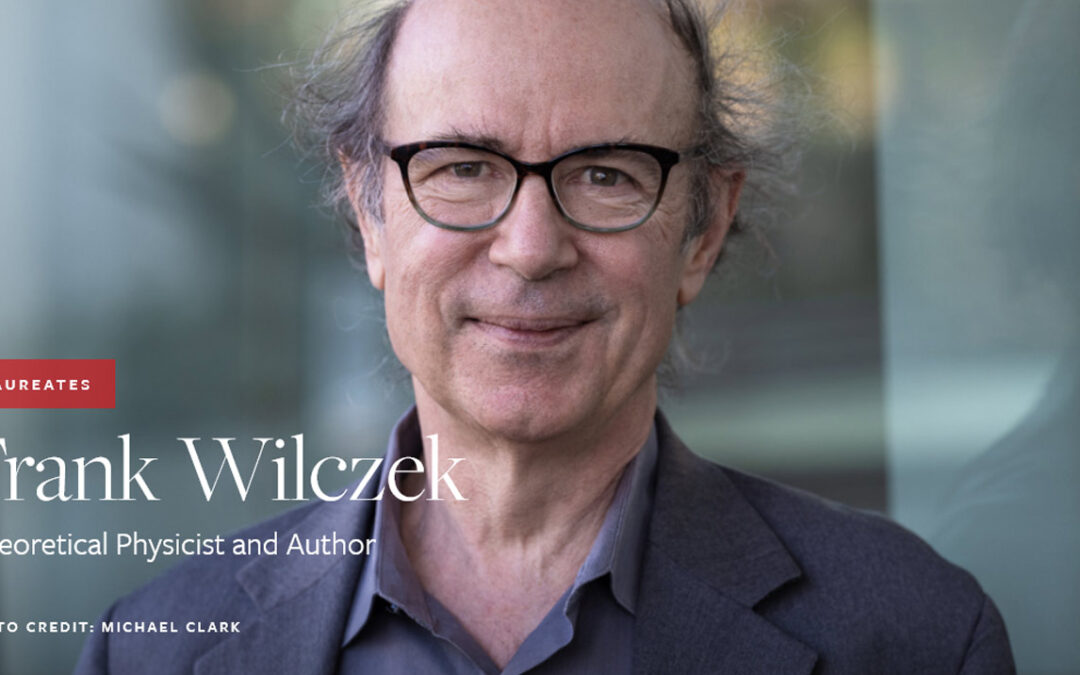

Science, religion et spiritualité : le prix Templeton 2022

Le prix Templeton honore les personnalité dont les réalisations exemplaires rejoignent la vision philanthropique de Sir John Templeton : utiliser le pouvoir des sciences pour explorer les questions les plus profondes de l’univers et la place et le rôle de l’humanité...

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Actualité

Pionnières

“L’avenir de l’homme est la femme. Elle est la couleur de son âme”.

Louis Aragon

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Reconnaître le miracle dans nos vies

Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.

Rodolphe Gozegba, pasteur dans une paroisse alsacienne, avait été invité à participer à une réunion organisée par une paroissienne qui avait invité des amis chez elle. Il y avait donc onze personnes dans ce petit groupe. Elles n’appartenaient pas toutes à la paroisse. Elles avaient été invitées pour qu’elles puissent faire connaissance avec le nouveau pasteur de la paroisse. C’était donc une rencontre conviviale et amicale.

Lire ou relire les derniers articles de la catégorie Témoignages

.

Vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter de Témoins

Inscrivez-vous ci-dessous !

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

WEBINAIRES EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

https://archipel.uqam.ca/15687/

WEBINAIRES

EN LIGNE

Voir ou revoir la vidéo du dernier webinaire

Lien vers le site de l’Association A9 : https://a9-association.com

Une action associative pour l’agriculture urbaine et la compréhension interreligieuse en Centre-Afrique

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

De retour en Centre-Afrique après un doctorat autour de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, Rodolphe Gozegba anime l’association A9.

Dans un pays vulnérable confronté au défi de la pauvreté, du dérèglement climatique, des conflits politico-religieux, A9 entreprend une action pacifiante selon deux axes particulièrement innovants : le développement d’une agriculture urbaine visant à l’autonomie alimentaire sous forme de jardins potagers dans une grande ville africaine, et la mise en œuvre d’une formation en vue de la compréhension interreligieuse et interculturelle en partenariat avec l’université de Bangui.

Les bienfaits et les fruits d’une spiritualité plus ouverte et inclusive des pratiques traditionnelles

Suite à l’intérêt qu’a suscité au cours de l’été l’article de Pierre LeBel sur la théologie autochtone au Canada et les déplacements qu’elle propose, Témoins a décidé d’offrir un webinaire sur ce thème avec Pierre LeBel et ses deux invités.

La chrétienté ayant participé à la colonisation des territoires et des peuples dans les Amériques, l’Afrique, en Asie et en Océanie, il s’ensuit que la postchrétienté participe à la décolonisation des territoires et des peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde. Que nous proposent les théologiens et les croyants autochtones afin que la foi chrétienne soit véritablement libératrice ? Notre webinaire portera sur le Québec afin de voir comment ses enjeux se réalisent sur le terrain.

https://archipel.uqam.ca/15687/