Comment peut-on apprécier originellement, historiquement et actuellement l’originalité du courant anabaptiste ?

L’anabaptisme est né au milieu des réformes du 16e siècle. Le premier mouvement structuré est né à Zurich dans les entourages d’Ulrich Zwingli en 1525. D’autres mouvements sont nés ailleurs, comme aux Pays-Bas (Menno Simons) et en Autriche/Moravie (les houttériens). Ces mouvements avaient en commun le rejet du pédobaptême systématique, ce qui dans ce contexte annonçait la liberté de conscience et comportait une critique des Eglises territoriales liées aux autorités politiques (modèle médiéval repris par les luthériens et réformés). Liée à ce refus du baptême se trouve aussi une première formule de séparation entre l’Eglise et l’Etat, rappelant la situation des premiers siècles de l’histoire chrétienne. Dans une période plutôt violente, ces trois mouvements ont adopté et pratiqué (autant que possible) une éthique basée sur les enseignements de Jésus (sermon sur la montagne) et donc un choix de non-violence. Ces options n’étant pas acceptables ni par les catholiques ni par les protestants, les anabaptistes ont subi de la persécution et devaient très souvent vivre à l’écart, dans la clandestinité.

Comment et en quoi le regard anabaptiste s’est-il ouvert à d’autres regards et en a-t-il été enrichi au cours de ces 500 dernières années ?

A cause de leur éthique de la suivance du Christ, les anabaptistes ont parfois viré vers des pratiques légalistes et desséchantes. Une première ouverture s’est faite vers le piétisme, mouvement né d’abord chez les luthériens au 17e siècle. En France, les mennonites ont intégré le petit monde évangélique à partir du 20e siècle, tandis que ceux des Pays-Bas et du nord de l’Allemagne se sont rapprochés parfois du courant libéral du protestantisme.

Au 20e et 21e siècle, grâce à la Conférence mennonite mondiale (qui regroupe à peu près 70% des mennonites qui se trouvent désormais dans 86 pays) des dialogues œcuméniques ont été entamés avec les Eglises catholique, luthérienne et réformée. Ces démarches ont abouti à des rapprochements et à des demandes de pardon (concernant la persécution). Ces démarches ont été évidentes lors du culte commémorant le 500e anniversaire de la naissance du mouvement zurichois. Ce culte a été célébré le 29 mai dernier, dans l’Eglise zurichoise où Zwingli lui-même a été pasteur. Des résultats des dialogues ont été présents dans la liturgie, avec la participation de la Fédération luthérienne mondiale, de l’Alliance réformée mondiale, et la présence du Cardinal Koch qui a lu un message de salutation de Léon XIV. (lien pour le culte : https://mwc-cmm.org/fr/diffusion-en-direct-de-zurich/

En quoi l’anabaptisme apporte-t-il aujourd’hui une réponse pertinente aux attentes spirituelles actuelles et une inspiration prophétique pour le renouvellement de nos façons de « faire Église » ?

Je pense que cette question s’adresse à toute Eglise. Dans un monde rempli de tension et de polarisation, l’existence de communautés chrétiennes « ni juif-ni grec » dans un réseau mondial (catholicité) est un témoignage concret contre le nationalisme exacerbé, le racisme et l’injustice. L’apport mennonite est peut-être de rappeler ce fait et de se rapprocher de plus en plus d’une telle conception de l’Eglise. L’entrée des mennonites dans l’œcuménisme permet aux mennonites d’apporter leur témoignage spécifique et d’apprendre de la théologie et de la pratique des autres Eglises.

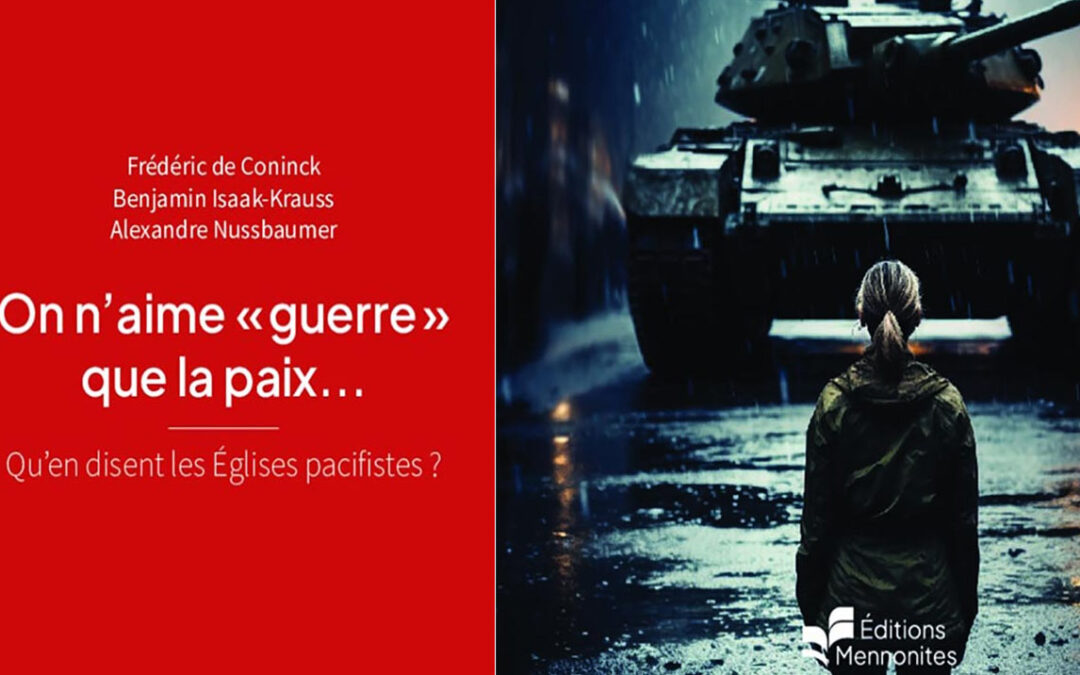

En ce temps de tensions et de guerres, en quoi et comment la non- violence anabaptiste contribue au rétablissement et au maintien de la paix en ce monde ?

Le travail pour la paix s’enracine dans la durée, avant, pendant et après les conflits. Les mennonites, les chrétiens, peuvent-ils contribuer au rétablissement de la paix en Ukraine, à Gaza, en RDC, au Soudan du Sud etc. ? L’enseignement sociale catholique et le Conseil Œcuménique des Eglises élaborent désormais une théologie de la « paix juste » pour remplacer celle de la « guerre juste ». Ces perspectives soulignent l’importance et les possibilités de la non-violence. Les mennonites peuvent se joindre à ce mouvement plus large avec leurs spécificité et expérience. Le plus grand défi nous semble être la nécessité de convaincre l’Eglise dans son ensemble de l’importance des enseignements du Christ à cet égard. Une Eglise qui ne vit pas cela, une Eglise dont le passé est rempli de compromis avec la violence, doit regagner de la crédibilité auprès du monde.

En quoi et comment, le courant anabaptiste prend-il en compte la vision nouvelle de l’écologie ?

De plus en plus le soucie de l’écologie fait partie de la vision mennonite de la paix. Un « creation care task force » a été mis en place par la Conférence mennonite mondiale (CMM), avec des représentants et venant de tous les continents. https://mwc-cmm.org/en/creation-care-task-force/meet-your-creation-care-task-force/

Le but est de répercuter ce souci dans les Eglises locales, ce qui est de plus en plus le cas. Ce groupe de travail s’est réuni récemment (mai 2025) en Allemagne.

Voici un extrait d’un article du représentant français, David Nussbaumer, paru dans le mensuel mennonite Christ Seul, (août-septembre 2025, p. 13)

“Ces rencontres ont aussi marqué l’aboutissement de plusieurs de nos projets : l’adoption par le comité exécutif d’une proposition d’établir un « budget carbone » pour limiter les émissions de la CMM ; la validation d’une ressource d’enseignement rédigée avec la commission Foi et Vie ; la sortie du livre Pollinisateur climatique, qui raconte les engagements d’anabaptistes à travers le monde en faveur de la création ; et enfin, l’annonce d’un programme de petites subventions pour des projets de réduction d’empreinte carbone ou de protection de la biodiversité dans des pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine. C’était un moment précieux de rencontre incarnée. En même temps, dans un contexte où la CMM s’efforce de réduire ses déplacements en avion et les émissions de carbone qui vont avec, je suis reconnaissant que les visioconférences nous permettent de collaborer depuis les quatre coins du monde. En faisant le bilan des trois dernières années, je suis assez impressionné par tout ce que nous avons réussi à faire au centre chrétien, chacun depuis son continent, ensemble”. DAVID NUSSBAUMER – Église mennonite d’Altkirch

Les mennonites français célèbrent un « culte de la création » tous les ans pour aller dans le sens d’une vie responsable devant les crises écologiques actuelles.

Alexandre Nussbaumer