Recension du livre, Being a Christian After the Desolation of Gaza[1]

Gaza n’est aujourd’hui qu’une ruine apocalyptique dont son peuple décimé en portera les séquelles des traumatismes subis pour des générations à venir, tout comme Israël, la culpabilité et l’opprobre international dont il ne pourra jamais se défaire[2]. Au moment où j’écris ces lignes, l’armée israélienne intensifie ses bombardements et leurs chars pénètrent au cœur de la ville de Gaza. D’autre part, la France, l’Angleterre, le Canada et l’Australie ont reconnu l’État palestinien en début de semaine aux Nations Unies. Ce ne sont pas seulement les pays les plus en lien avec Israël qui auront à faire un examen de conscience une fois cette guerre terminée, mais aussi les églises et les chrétiens qui se sont livrés à promouvoir le sionisme chrétien en blanchissant depuis des décennies les crimes d’Israël envers les Palestiniens. Ce livre, sorti au début septembre 2025, témoigne de l’examen de conscience déjà entamé par des théologiens et acteurs chrétiens de divers pays qui entretiennent chacun une relation intime avec le Moyen-Orient.

Introduction

Le résumé sur l’endos du livre commence avec une question franche : « Qu’est-ce qui explique le soutien fervent des chrétiens d’Amérique à l’attaque meurtrière d’Israël contre les Palestiniens de Gaza ? » C’est à cette question que les dix-huit articles cherchent à répondre. Les seize auteurs sont des chrétiens américains, latino-américains, Juifs, et Palestiniens qui se sont dévoués pendant des années à comprendre et à prier pour une paix durable entre les Palestiniens et les Juifs d’Israël. Ils nous livrent leurs réflexions muries de rencontres, de conversations, et d’expériences parfois troublantes qui les ont marqués. Que nous soyons d’accord ou non avec leurs arguments, l’intégrité intellectuelle, morale et spirituelle nous exige de les écouter.

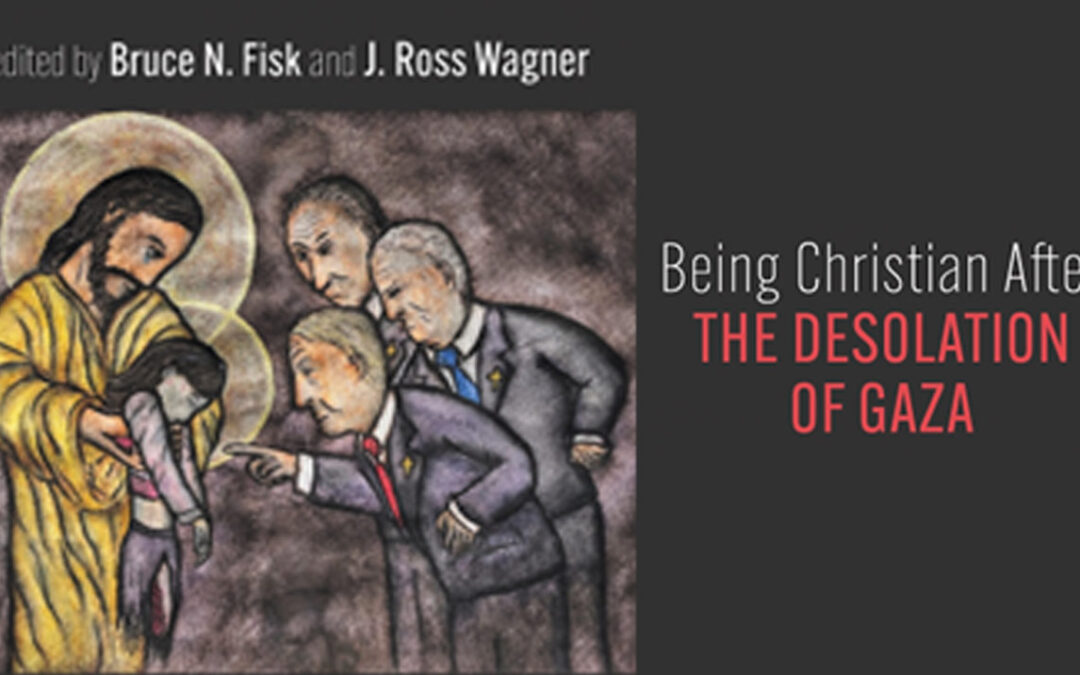

Le livre s’ouvre avec un poème, Rachel pleure encore : une complainte pour les enfants de Gaza. Il est suivi d’un texte interprétatif de la peinture sur la couverture qui porte comme titre, Ceci est mon corps. Et puis le psaume 82, qui est un cri à Dieu afin qu’il « juge la terre, car toutes les nations t’appartiennent. » La lecture de ce livre se veut un exercice spirituel pour lequel les lecteurs sont appelés à se préparer. C’est ainsi qu’on entame l’introduction du volume, écrite par le rédacteur principal, Bruce N. Fisk, qui signe aussi les deux premiers chapitres. Bruce N. Fisk, est chercheur senior pour le réseau, Network of Evangelicals for the Middle East, fondé en 2018. Il annonce que ce livre se veut un appel aux chrétiens à faire le bilan moral de la guerre à Gaza, surtout pour la complicité chrétienne à ce massacre. Les auteurs qui ont contribué à ce livre « refusent de défendre l’indéfendable ». Pour Fisk, les évangéliques ont à reconnaître la pleine humanité des Palestiniens aux côtés de leurs voisins juifs.

« Being Christian After the Desolation of Gaza » est divisé en trois parties. J’offre dans cet article un résumé de trois articles, un choisi dans chacune des trois parties du livre afin de les représenter, bien que sommairement.

A- Chapitre 5 — Le Hamas et la violence : idéologie, militarisme et quête de libération

(Hamas and Violence: Ideology, Militarism, and the Quest for Liberation), Daniel Bannoura, p. 116-141.

Ce chapitre est tiré de la première partie du livre,

Guerre sur la terre : Témoins de la désolation de la Palestine par Israël

(War on the Land: Witnessing Israël’s Desolation of Palestine), composée de sept chapitres, p. 21-174.

B- Chapitre 11 — La missiologie après Gaza : le sionisme chrétien, le caractère de Dieu, et l’Évangile (Missiology After Gaza: Christian Zionism, God’s Character, and the Gospel), Anton Deik, p. 214-234.

Ce chapitre provient de la deuxième partie du livre,

La Bible et la terre : écouter la voix de Dieu dans la tempête

(The Bible and The Land: Listening for God’s Voice in the Tempest),

composée de cinq chapitres, p. 175-245.

C- Chapitre 13 — Vivre l’avenir que nous espérons : chrétiens, juifs et musulmans à la frontière de Gaza (Living the Future We Hope For: Christians, Jews, and Muslims at the Gaza Border), Mercy Aiken, p. 249-260.

Ce chapitre se trouve dans la troisième partie du livre,

Les peuples du territoire : prendre position aux côtés des plus vulnérables

(The Peoples of the Land: Taking Our Stand with the Vulnerable),

composée de six chapitres, p. 247-348.

A- Le Hamas et la violence : idéologie, militarisme et quête de libération – Daniel Bannoura

J’ai choisi ce chapitre, car il s’agit d’une réflexion sur le Hamas, à l’origine de la guerre par ses attaques meurtrières le 7 octobre 2023 en Israël, faisant environ 1200 morts et 250 otages. Daniel Bannoura[3], un théologien palestinien et enseignant à l’Université de Notre-Dame, maintient qu’il est difficile depuis ce jour de parler objectivement du Hamas. Selon lui, le discours réductionniste, distordu et erroné dans les médias et les milieux universitaires et politiques occidentaux se fonde sur une vision du Hamas comme organisme terroriste antisémite qui cherche à anéantir Israël et le peuple juif, et celle-ci « […] a empêché toute analyse réfléchie et nuancée qui aurait pu donner un sens à l’idéologie et aux motivations du Hamas. (p. 116) » Bannoura cherche donc à répondre à la question du sens du Hamas et à ce que pourrait être « […] la réponse chrétienne appropriée à son idéologie et à son militarisme ? » (p. 116) Son but est d’expliquer ce qu’est le Hamas à la population chrétienne en général.

Qu’est-ce que le Hamas?

Hamas est l’acronyme en arabe du « Mouvement islamique de résistance », fondé à Gaza en 1988 par des réfugiés dont les familles, lors de la Nakba de 1948, avaient été expulsées de leurs villes et villages par les juifs au moment de la création de l’État d’Israël. Dès sa formation, le Hamas, qui s’inspire du nationalisme islamique des Frères musulmans, considérait le projet de paix séculier de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme une capitulation face à l’occupation d’Israël, dont la résistance à leurs yeux devait être militaire. En 2006, le Hamas a gagné une majorité au sein du Conseil législatif palestinien. Depuis, il gouverne le territoire de Gaza séparément de l’OLP. Israël a riposté à leur victoire avec le blocus de la bande de Gaza qui est en place depuis 2007. Il est considéré illégal selon la loi internationale.

Violence et contexte

Daniel Bannoura est explicite. Après avoir détaillé l’histoire particulière du Hamas en Palestine, il insiste sur le fait « [qu’] aucun des exemples de cet aperçu historique ne justifie l’adoption du militarisme et de la lutte armée par le Hamas, ni l’attaque du 7 octobre. » (p. 135) Toutefois, il souligne que de comprendre le contexte historique de l’oppression violente subie par les Palestiniens sur plusieurs décennies, le blocus brutal de Gaza[4], et « les structures légales et militaires de racisme, la suprématie ethnique juive, et d’apartheid », permet d’expliquer pourquoi certains ont choisi la violence.

Regardons brièvement son argumentaire. Je retiens trois choses.

- Le contexte de la violence du Hamas

Le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste et « ses activités militaires correspondent à la définition du terrorisme utilisée par le Département d’État américain. » (p. 130) Toutefois, le Hamas rejette d’emblée la désignation, puisqu’il considère son engagement militaire comme un projet de libération et la fin de l’occupation israélienne. Pour Bannoura, le mot « terrorisme » est « malléable et subjectif » puisqu’il n’existe aucune définition officielle reconnue. De plus, le mot est employé comme un puissant levier afin de saper la légitimité de certains groupes sans analyse critique. « Par exemple, pourquoi le terrorisme est-il limité aux groupes infranationaux si des États sont les principaux auteurs de violence organisée contre des civils ? » (p. 131) Il poursuit sa pensée en soulignant comment l’accusation de « terrorisme » a été « une arme pour déshumaniser et dépolitiser la lutte palestinienne pour la libération, et nous a empêché de voir la lutte armée palestinienne comme autodéfense dans un contexte de guerre et d’oppression violente. » (p. 131) Ajoutons ici que l’oppression colonialiste des Palestiniens a commencé sous le régime anglais dès 1917 et jusqu’à leur départ en 1948 lors de la remise du territoire pour l’établissement d’Israël.[5] Plus de cent ans.

- La violence comme tactique des opprimés

Pour Daniel Bannoura, il est important de comprendre l’adoption des armes comme une tactique compréhensible pour la libération « surtout si l’on prend en compte soixante-dix-sept années de nettoyage ethnique, de colonialisme de peuplement, d’apartheid et d’occupation militaire violente par Israël. » (p. 133) Le Hamas ne fait que suivre la révolte armée d’autres organisations autour du monde comme la Irish Republican Army (IRA), le African National Congress (ANC) en Afrique du Sud et la révolte des esclaves noires en Haiti en 1789 qui mena à l’indépendance d’Haiti en 1804. « Il ne faut pas s’étonner que des populations opprimées recourent à la violence, voire à des actes d’une violence extrême. » (p. 133) Selon le théologien afro-américain Howard Thurman, « La résistance armée est souvent un ultime recours tragique dans la vie des déshérités. Elle séduit car elle offre une forme d’expression, d’activité, qui apaise les tensions et libère les opprimés d’un sentiment d’impuissance et d’insuffisance totales. » (p. 133)

- Les deux chartes du Hamas misent en relief

La charte du Hamas de 1988 a été remplacée en 2017 par le Document sur les principes généraux et les politiques du mouvement Hamas. Bannoura expose en détail les différences entre ces deux documents. Dans sa première charte, le Hamas se définit comme allié à d’autres partis et mouvements islamistes qui s’appuient sur l’islam pour définir un programme politique particulier et une identité nationale, une position qualifiée d’« islamo-nationalisme ». (p. 118) Le document de 2017 a grandement évolué et « développe une compréhension modérée de l’Islam en termes de […] “voie médiane”. » (p. 120) Allant d’une vision politique qui nécessitait le démantèlement d’Israël en tant qu’état juif, le Hamas a modifié de façon pragmatique son orientation vers une solution à deux états et serait donc prêt à exister à côté d’Israël. (p. 121) D’autres commentateurs du Document de 2017 hésitent quant à l’affirmation que celui-ci soutient une solution à deux états. Selon Jean-François Legrain, c’est « […] un mauvais procès qui est fait par certains à Hamas et un faux objet de contentement pour d’autres que d’affirmer que Hamas endosserait dorénavant la solution des deux États. »[6] Pour sa part, Daniel Bannoura reconnaît que l’article 20 du document a possiblement été formulé afin « d’apaiser les Palestiniens ». Il souligne toutefois que le langage employé par le Hamas ne prévoit pas le déplacement ni l’extermination du peuple juif, mais leur reconnaît le droit d’exister comme groupe religieux à l’intérieur d’un état palestinien.

La réponse des chrétiens palestiniens

L’article se termine avec une réflexion chrétienne palestinienne au conflit qui existe entre Israël et les Palestiniens. Celle-ci se résume en trois points.

- Les chrétiens palestiniens tiennent à un pacifisme « qui considère la violence contre les civils et les combattants comme une violation du caractère sacré de la vie et une atteinte inexcusable à l’image de Dieu ». (p. 137)

- Les chrétiens palestiniens ont « toujours rejeté l’idéologie religieuse du Hamas et sa façon de présenter la lutte palestinienne comme une lutte religieuse ». L’état doit être, pour tous les citoyens, « un État pluraliste avec des droits égaux pour tous ». (p. 137)

- Enfin, les chrétiens palestiniens « sont engagés dans le travail acharné de résistance créative non violente fondée sur l’amour du prochain et de l’ennemi, une résistance fondée sur l’humanité et la dignité de toutes les personnes impliquées. » (p. 138)

B- La missiologie après Gaza : le sionisme chrétien, le caractère de Dieu et l’Évangile -Anton Deik

À propos de la guerre à Gaza, je considère comme deuxième sujet d’enquête, après le Hamas, le sionisme chrétien. D’entrée de jeux, Anton Deik[7], est co-directeur de la Bethlehem Institute for Peace and Justice et professeur au Collège biblique de Bethléem, précise ce que les spécialistes du sionisme chrétien ont démontré, « sans la théologie et l’activisme des évangéliques occidentaux, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le projet colonial sioniste n’aurait pas réussi. » (p. 215) De plus, malgré les horreurs perpétrées chaque jour contre la population civile de Gaza dans la riposte militaire et génocidaire[8] d’Israël envers le Hamas, les chrétiens évangéliques justifient aveuglément son armée comme sa politique. Comme réponse à cette « missiologie erronées », A. Deik propose deux réflexions.

La première s’intéresse à la conception de Dieu du sionisme chrétien. La deuxième se veut une proposition missiologique constructive en trois étapes afin d’avancer vers une résolution juste du conflit.

La conception de Dieu promu par le sionisme chrétien

Anton Deik cite le théologien palestinien, Naim Ateek, qui écrit en 1989 : « Théologiquement parlant, ce qui est en jeu aujourd’hui dans le conflit politique autour des terres de Cisjordanie et de Gaza n’est rien de moins que la manière dont nous comprenons la nature de Dieu. » (p. 215) Deik soutient que ce qui est en jeu dans le sionisme chrétien n’est pas seulement théologique — la doctrine de Dieu —, mais la missiologie qu’il poursuit, car « les chrétiens ont pour mission de proclamer au monde, en paroles et en actes, […] la bonté, la justice et l’amour de Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ. » (p. 215) Il considère les théologies sionistes incompatibles avec l’Évangile. Selon lui, celles-ci ont abusé des notions bibliques du « peuple choisi » et de « terre promise » pour légitimer le projet colonial sioniste. « De telles théologies ne proclament ni la bonté ni l’amour de Dieu, et encore moins la justice et la droiture de Dieu. Au contraire, ces théologies proclament Dieu comme une divinité raciste et tribale. » (p. 215) Afin de développer ses propos, Deik fait un survol des théologies sionistes au sein des églises (1) protestantes libérales, (2) évangéliques dispensationalistes, et (3) évangéliques non-dispensationalistes. Je souligne ici quelques-uns des arguments de Deik, tous biens documentés, sans faire de distinction avec les groupes d’églises particuliers.

- Les églises célèbrent la création de l’État d’Israël. Pourtant, pour le créer, les milices sionistes ont détruit plus de 530 villages palestiniens et ont déplacé par la force 750,000 Palestiniens;

- Le but du sionisme, la création d’un état juif, était en réponse à l’antisémitisme européen;

- Les colons juifs ne sont pas venus comme immigrants en Palestine afin de s’intégrer aux habitants du pays, mais avec l’objectif de les remplacer en créant un état exclusivement ethnique;

- Le nom de Dieu est associé au nettoyage ethnique colonialiste, sa bonté confondue avec le mal humain;

- Le dispensasionalisme crée une distinction entre la volonté de Dieu pour l’Église et la volonté de Dieu pour Israël et que Dieu a deux ‘peuples choisit’, l’un qui se permet de mutiler un peuple et l’autre qui annonce l’amour de Dieu. Dieu est aux prises avec deux alliances. L’incohérence est palpable.

Vers l’avant : la bonté, la repentance, et la justice

En réponse aux théologies « de l’apartheid et de la mort » (p. 224), Anton Deik propose un avenir en trois étapes : la proclamation de la bonté et de la justice de Dieu, la repentance des théologiens sionistes, et travaillés ensemble pour la justice. Comme tous les êtres humains, les Palestiniens portent aussi l’image de Dieu et leur désir de vivre librement et dignement en tant que nation est légitime.

C- Vivre l’avenir que nous espérons : Chrétiens, Juifs et Musulmans à la frontière de Gaza -Mercy Aiken

Parmi les textes de cet ouvrage se trouvent des expériences et des événements dont les témoignages nous aident à voir de plus près et de façons tangibles les réalités et les enjeux dans la relation d’Israël avec les Palestiniens. L’activiste, Mercy Aiken[9], représentante au Moyen-Orient de Peace Catalyst International, nous raconte le voyage, en août 2024, de douze leaders et activistes chrétiens américains venus en Terre sainte afin de signaler leur solidarité pour la paix dans ce pays, observer ce qui se passait dans les Territoires occupés, assurés la protection des personnes vulnérables, réconforter ceux qui pleurent, et entendre les témoignages des personnes rencontrées afin d’en être à leur tour témoins une fois de retour dans leur pays. Je traduis ici un extrait de son récit de voyage dans lequel elle raconte une réunion de prière à laquelle sont présents des juifs, chrétiens et musulmans.

Réunion de prière à la frontière de Gaza

« Nous sommes accueillis par Avi Dabush, directeur de Rabbis for Human Rights. C’est un survivant du 7 octobre au kibboutz Nirim, tout proche. Avec sa famille, il a passé plus de huit heures dans la pièce sécurisée de leur maison, à entendre les voix des militants du Hamas à l’extérieur. Ils ont été épargnés. Ils n’ont pas encore pu rentrer chez eux, et sa femme est trop angoissée pour venir dans la région comme il le fait aujourd’hui. Malgré le traumatisme du 7 octobre, ou peut-être à cause de lui, il est plus que jamais engagé en faveur de la consolidation de la paix, pour mettre fin à l’occupation et aux violations des droits de la personne qui l’accompagnent, et pour garantir un avenir meilleur fondé sur le respect mutuel et l’égalité juridique pour tous, sans distinction de religion ou d’origine ethnique.

Avec ses collègues, Avi a préparé un culte interreligieux. Un rabbin a une guitare. Certains sont des femmes, et l’un d’eux porte une tenue orthodoxe. Il y a aussi un imam local, citoyen d’origine africaine en Israël. Il est élégamment vêtu de robes blanches, dorées et noires. Il a beaucoup de famille à Gaza, nous dit-il. Pour l’instant, ils sont tous encore en vie.

Ils nous conduisent à la synagogue byzantine, où nous nous rassemblons sous un auvent qui nous offre de l’ombre et nous permet d’admirer le sol en mosaïque décoré de plantes, d’oiseaux et d’animaux. “Nous avons choisi cet endroit pour prier”, nous explique Avi, “car, non loin d’ici se trouve une autre ruine, une église, bien qu’elle n’ait pas été entièrement fouillée. Elle possède un sol en mosaïque similaire. Il est rare dans le judaïsme de voir de telles images dans une synagogue, mais ces deux sols en mosaïque datent de la même époque. Cela nous rappelle un passé harmonieux et nous donne l’espoir d’un avenir meilleur.”

Nous nous rassemblons en cercle oblong près de la mosaïque. “Il faut garder espoir”, ajoute Avi. “L’espoir arrête la haine. La haine naît du désespoir.” Omar hoche la tête.

“La religion peut être instrumentalisée pour la haine, mais elle peut aussi être un puissant outil de justice et de réconciliation. Nous souhaitons collaborer avec vous pour créer un avenir meilleur”, déclare notre guide palestinien aux rabbins.

Nous savons que ce qui se passe ici n’est pas normal. La vie devrait être meilleure. Nous pouvons œuvrer pour une meilleure réalité de manière logique : se connaître, s’aimer et se pardonner, être patients les uns envers les autres – ce que nous faisons en famille – sont les éléments qui créent la paix. En nous considérant comme une famille, nous pouvons faire un effort supplémentaire pour l’autre. Après le 7 octobre, nous devons parler ensemble. C’est notre responsabilité en tant que chefs religieux. Nous devons vivre l’avenir que nous espérons.

Nous commençons à prier et à chanter en trois langues. » (p. 251-252)

Conclusion

Quel que soit notre positionnement théologique, la désolation de Gaza est un cri vers Dieu pour la justice et la miséricorde, les deux faces de l’amour divin, comme demandé aux êtres humains dans Michée 6,8 : « que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu ». C’est humblement que nous avons à « aimer la miséricorde » dans la mise en pratique de la justice. Bibliquement, la justice ne peut s’exprimer à l’extérieure de la miséricorde, car le manque de miséricorde trahit l’idée même de justice. La justice divine est enrobée de miséricorde et d’amour.

Pierre LeBel

[1] Fisk, Bruce N., J. Ross Wagner, Being Christian After the Desolation of Gaza, Oregon, Wipf and Stock Publishers, 2025.

[2] Le discours de Benjamin Netanyahou le 26 septembre 2025 aux Nations Unies en est bien un exemple marquant quand la majorité des délégués ont quitté la salle pour la laisser presque vide.

[3] https://theology.nd.edu/people/daniel-bannoura/

[4] Je propose la lecture du livre de Guillaume Lavallée, Gaza avant le 7, carnet d’un siège, publié aux Édition du Boréal, en septembre 2024. Il a été chef du bureau de Jérusalem en charge de la couverture d’Israël et des Territoires palestiniens de 2019 à 2023 pour l’Agence France-Presse : https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/gaza-avant-7-4072.html

[5] https://www.bbc.com/news/articles/ce3yepedj57o

[6] « Celle-ci, en effet, implique l’existence définitive de “frontières” sûres et reconnues pour reprendre l’expression consacrée. Kh. Meshaal : 2017 (0′ 44″) précise d’ailleurs qu’il peut y avoir un État de fait avant la libération, une autorité, et il confirme que Hamas accepte un État donné par la communauté internationale sans pour autant renoncer à la libération de l’entièreté de la Palestine. ».

Jean-François Legrain, Le « document » de hamas (2017) ou l’ouverture comme garante des invariants, 10 septembre 2020, https://iremam.hypotheses.org/7122.

[7] https://bethbc.edu/Faculty/anton-deik/

[8] Pour ce qui est du mot « génocide », la définition officielle est celle de l’ONU en 1948. Le 16 septembre 2025, c’est de nouveau l’ONU qui a déclaré la guerre à Gaza un génocide. L’emploi du mot me paraît donc approprié, même s’il est rejeté par Israël et d’autres chrétiens ou pays.

[9] https://www.peacecatalyst.org/mercy-aiken